La direttiva del presidente del consiglio dei ministri pubblicata in gazzetta il 12/02/2021, tratta anche il fondamentale argomento ad oggetto l’allertamento delle popolazioni in caso di pericolo. In questo documento si paventa la possibilità di inaugurare quanto prima e dopo un periodo di prova, un sistema di allarme pubblico con tecnologia Cell broadcast, che consentirebbe di far giungere su smartphone e tablet, un messaggio di allerta zonale. L’anonimo destinatario allertato, dovrebbe mettere in atto tutte le misure di autoprotezione presumibilmente già contenute in dettagliati piani di emergenza comunali, ad oggetto uno o più rischi con cui sta convivendo.

In questa direttiva anticipatrice di tecnologia e nuove

linee guida, c’è anche un passaggio che va oltre la semplice raccomandazione, e

riguarda la necessità, a proposito delle emergenze, di chiarire i limiti

scientifici delle previsioni probabilistiche. E poi evidenziare

semmai sussistessero le condizioni, i dubbi relativi alla indisponibilità di

dati o di misure precise per quantificare e qualificare il pericolo. Non ultimo

occorrerà valutare pure le incertezze statistiche e strumentali che bisognerà

aggiungere eventualmente ai possibili errori derivanti dall’imprescindibile discrezionalità

umana, in quelle che possono essere le valutazioni e le decisioni che si

comunicherebbero alle popolazioni, a fronte di un pericolo potenziale,

immanente o manifesto.

Anche sul sito web della protezione civile nazionale a

proposito del rischio eruttivo è scritto che:<< è bene ricordare

che le previsioni di tipo probabilistico, non sono sempre possibili

e non per ogni tipologia di fenomeno. Inoltre, queste previsioni sono

fortemente condizionate dalla disponibilità di adeguate e numerose serie storiche

di osservazioni collegabili all’effettivo verificarsi di eventi. Applicazioni

di tipo probabilistico sono possibili solo per alcune fenomenologie che

caratterizzano i vulcani attivi in forma permanente, ad esempio l’Etna e lo

Stromboli>>.

Che ci sia un’esigenza di fare chiarezza sulle prerogative

decisorie della scienza e della tecnica, ci sembra una necessità scaturita

all’indomani degli opinabili pronunciamenti della commissione grandi rischi,

che nel 2009 ebbe a sottovalutare gli indizi di pericolosità sismica

nell’aquilano. Infatti, una settimana dopo il raffazzonato consesso

rassicuratorio degli esperti, inviati in loco più per zittire che per chiarire,

il terremoto si presentò implacabile (6 aprile 2009) col suo carico di morti.

Nella direttiva richiamata all’inizio sugli allarmi da

indirizzare alle popolazioni, viene sottolineata pure la necessità, ai fini

della trasparenza, di conservare i documenti da cui si possa evincere il contesto in

cui si è operato, ancorché il modus pensandi et operandi che

ha determinato quelle scelte che hanno poi acceso le procedure di allarme

pubblico. In altre parole, chi assume delle decisioni importanti per la

collettività, ne deve dare meticolosamente conto. Il problema tutto italiano è

quello che siamo pronti ad infervorarci e puntare il dito sulle défaillance operative, ma poco

o niente ci interessa delle omissioni, in alcuni casi

eclatanti, ad oggetto la mancata prevenzione delle catastrofi. La prevenzione non è

amata dagli amministratori perché per sua natura non produce visibilità e voti...

Comunicare e ancora comunicare la conoscenza e lo stato

dell’arte, è dichiarato come dogma dal coordinatore della commissione grandi

rischi per il rischio vulcanico, Prof. Francesco Dellino. Il Luminare in

un’intervista (gennaio/2021), ebbe a lanciare un accorato appello affinché con

umiltà si comunichi moltissimo e a tutti i livelli, da quelli politici alla

popolazione, senza nascondere quello che ancora non si conosce. Premessa

diremmo importante e democratica, anche se poi l’accademico delude un poco, ma magari è la prassi, quando precisa che egli opera in contesti dove si accendono discussioni a porte

aperte seguite poi da discussioni a porte chiuse. La

commissione grandi rischi, conclude, comunica con i verbali che contengono le

decisioni finali da comunicare all’esterno.

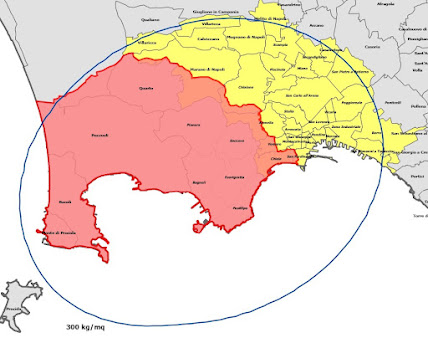

La commissione grandi rischi (CGR), ebbe a sancire proprio con un verbale, che la linea nera Gurioli rappresentava coerentemente i limiti d’invasione dei flussi piroclastici nel vesuviano, per eventi eruttivi sub pliniani (VEI4): tipologia eruttiva quest’ultima, che la stessa commissione aveva classificato come eruzione massima attesa nel breve - medio termine.

La delimitazione scientifica della zona rossa Vesuvio

quindi, con i successivi ampliamenti e distinguo e incongruenze di taglio

amministrativo made in Regione Campania, è quella tuttora vigente. Le eruzioni pliniane non sono entrate

in nessun onere previsionale, letteralmente sparite dall'orizzonte del

possibile, perché secondo la probabilità statistica INGV, condivisa dalla CGR,

gli eventi VEI5 sono stati classificati improponibili nel computo degli accadimenti

possibili al Vesuvio, e da oggi in saecula saeculorum...

In un consesso tenutosi il 10 aprile 2019 presso

le strutture della regione Campania, avemmo a proporre alle massime autorità

scientifiche e dipartimentali (DPC) settore emergenze, un invito a varare

regole per il riordino territoriale nel vesuviano, in ossequio ai principi di

prevenzione delle catastrofi. Questa necessità doveva trovare input nella

semplice riflessione che, con l’avanzare del tempo secolare, il rischio che

un’eruzione del Vesuvio potesse assumere tipologia sempre più potente e

invadente, doveva essere tenuta in debito conto dalle autorità comunali e

regionali nella pianificazione degli assetti urbanistici nel vesuviano e

dintorni. Intervenire oggi per rendere sicuro il domani, doveva essere un

atto di prevenzione moralmente dovuto ai posteri, perché col passare del tempo

il rischio di una pliniana non potrà più sottacersi. Nella malaugurata ipotesi

che tale possente evento dovesse materializzarsi, pure i residenti ubicati

oltre l’attuale zona rossa verrebbero travolti dagli effetti deleteri di una

eruzione esplosiva.

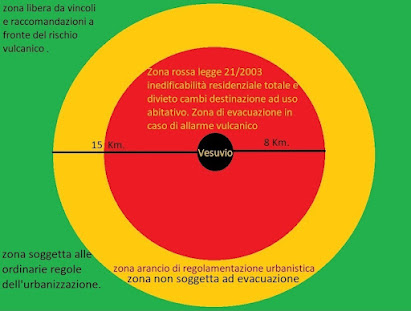

Nel contesto urbanistico contiguo alla zona rossa, nella

figura sottostante rappresentato come corona circolare di colore arancio, la

densità abitativa è in aumento, perché i primi chilometri a ridosso della zona

rossa, vengono ritenuti incautamente sicurissimi. Si tenga presente che la

legge 21/2003 non consente nella zona rossa 1 la realizzazione di opere

residenziali, quindi l'offerta di alloggi, proviene dalla zona rossa 2 e da

quella appunto arancio. Col passare dei decenni questi due settori

"ammorseranno" con l'edilizia abitativa la zona rossa1, a tutto

svantaggio della politica degli spazi e delle prassi evacuative.

Nel dibattito conseguente la taglia eruttiva futuribile, la

direttrice dell'osservatorio vesuviano affermò che da nessuna parte è scritto

che il passare dei secoli possa incidere sull’indice di esplosività vulcanica

(VEI). Continuando, l’accademica precisò che l’eruzione di scenario (VEI4) sub

pliniana, presa ad esame per la determinazione della zona rossa Vesuvio, può

essere diversamente rivalutata al rialzo, solo se le ricerche scientifiche che

si svilupperanno in futuro porteranno a conclusioni revisioniste. Il

trascorrere del tempo (ultrasecolare), secondo l’esperta è da considerarsi

ininfluente sulla qualificazione della futura taglia eruttiva…

Avemmo a precisare alla dirigente, che la teoria

dell’intensità eruttiva assolutamente slegata dai tempi di quiescenza, imponeva

un urgente aggiornamento della letteratura scientifica vulcanologica esistente,

visto che nei libri si recita esattamente il contrario. In questa tavola

rotonda erano presenti e silenti pure il direttore operativo per il

coordinamento delle emergenze del dipartimento della protezione civile

nazionale (DPC), e il dirigente coordinatore per le attività di protezione

civile della Regione Campania.

Alla base di una siffatta teoria rivoluzionaria sulla tempistica millenaria delle dinamiche vulcaniche pliniane, forse c'è il lavoro scientifico pubblicato su Science Advances - 12 gennaio 2022, Vol. 8, Numero 2: opera intellettuale di alcuni ricercatori svizzeri e italiani, finanziati dal politecnico di Zurigo. Nel merito, il 25 gennaio 2022 il giornale il Mattino ebbe a lanciare questo titolo: «Vesuvio, la prossima eruzione devastante tra mille anni». Alcuni ricercatori come Francesca Forni, al riguardo ebbe a precisare:<<Sulla base del comportamento del Vesuvio osservato attraverso l’occhio dei granati durante gli ultimi circa 9 mila anni di attività, ipotizziamo che una futura eruzione Pliniana o sub-Pliniana che coinvolge magmi fonolitici, necessiterebbe di almeno un migliaio di anni di quiescenza>>.

Sul giornale della protezione Civile.it del 26 gennaio 2022

viene fornito qualche chiarimento in più su questo argomento con un articolo

intitolato: Il Vesuvio si sta facendo una lunga siesta? Al

ricercatore italiano che ha partecipato al lavoro scientifico, Dott. Sulpizio

dell’università di Bari, è stato chiesto a cosa hanno portato di concreto le

ricerche sulla datazione dei granati:<<Visto che l’ultima grande

eruzione del Vesuvio potrebbe essere quella del 472 d.C. o del 1631, quello che

ci aspettiamo è che per avere una ricarica di questo tipo e quindi un’eruzione

di grande volume e intensità devono passare almeno 1000/1500 anni. Quello che

non diciamo è che lo stesso valga per le eruzioni di dimensioni inferiori, come

ad esempio quella del 1944 è di un ordine di grandezza inferiore a quelle di

cui stiamo parlando". C'è stata l’interpretazione sbagliata che alcuni

hanno dato della nostra ricerca. Noi ci riferiamo alle eruzioni pliniane, su

quelle minori non possiamo affermare nulla. E anche per quelle più grandi non

diciamo che non possa avvenire prima un’eruzione, ma che se estrapoliamo il

dato del passato sembrerebbe che abbiamo ancora tempo prima che avvenga una

forte eruzione del Vesuvio".

Da un punto di vista tecnico e mediatico, se questa teoria

della eruzione pliniana che fiorisce a ritmi più che millenari dovesse

consolidarsi, diverse generazioni di napoletani che risiedono e risiederanno

fuori dalla zona rossa, ovvero arancio nel disegno sopra, potranno tirare un

grosso sospiro di sollievo anche per i mutui bancari accesi.

In questo ragionamento complessivo sugli eventi naturali

particolarmente energetici, qualche tempo fa pure l’ex assessore regionale

della Campania per la protezione civile, profferì che non bisogna pianificare

avendo come visione gli eventi peggiori, altrimenti per le alluvioni dovremmo

valutare il diluvio universale, e sarebbe un problema per tutti quelli che non

si chiamano Noè. In verità a noi risulta che il diluvio universale sia stato un

evento mitologico, e in ogni caso e alla stregua, sono un problema pure le

eruzioni vulcaniche per tutti quelli che non si chiamano Efesto…

Premesso che circa tre milioni di abitanti vivono affastellati a tre distretti vulcanici ubicati nella sola area metropolitana di Napoli, i calcoli statistici legati alla probabilità di eruzione andrebbero fatti magari pure su lunghi periodi di quiescenza, ma inevitabilmente su tre vulcani. Allora tutto ciò che riguarda la vulcanologia, acquista nel napoletano una valenza operativa e mediatica di tutto rispetto per le inevitabili ricadute che tali argomenti potrebbero avere sulla sicurezza dei cittadini. Nell’attualità i partenopei sono accompagnati da una quiescenza di 720 anni per Ischia, 484 per i Campi Flegrei e 78 anni per il Vesuvio.

A dirla tutta e scientificamente parlando, lo stato dell’arte a proposito del Vesuvio e dei Campi Flegrei è così riassumibile: con buona probabilità prevedono di prevedere 72 ore prima l’insorgenza delle dirompenze vulcaniche: tecnicamente parlando, la incognita probabilistica si raddoppia…

di Vincenzo Savarese