Nei Campi Flegrei, alcuni eventi sismici a bassa magnitudo

ma con un trend energetico al rialzo, hanno destato non poche perplessità nei

550.000 dimoranti che popolano la caldera del super vulcano flegreo. I

residenti si chiedono, senza esagerate apprensioni, se i tempi incominciano ad

essere maturi per il passaggio dalla fase di attenzione a quella di pre

allarme.

Dal punto di vista delle istituzioni, la direttrice

dell’Osservatorio Vesuviano in un intervento rimandato sui social, ha confermato

che in realtà quelle flegree sono energie sismiche che si sviluppano per

bradisismo e che producono terremoti modesti, anche se a volte vengono avvertiti

nettamente nel comprensorio flegreo. Gli eventi, continua la responsabile napoletana

dell’INGV, si localizzano prevalentemente intorno ai 2 Km. di profondità, in

quella che è l’area sismogenetica compresa tra la Solfatara e le emissioni di Pisciarelli.

Gli altri parametri geofisici e geochimici del vulcano, precisa la dott.ssa

Bianco, non sembrano denotare variazioni significative. Tra l’altro il

monitoraggio in continuo effettuato dall’osservatorio vesuviano, non presenta

segnali che possano eventualmente indicare dinamiche ascendenti del magma con

annessa possibilità d’innesco di una eruzione. In conclusione, la dirigente rassicura

e segnala che Il fenomeno del bradisismo al momento non è correlabile con un aumento

della pericolosità vulcanica, ma con l’andare del tempo le deformazioni del

terreno potrebbero incidere sulla resistenza statica degli edifici.

Parole perlopiù confortanti e in linea con le FAQ pubblicate

nelle pagine web INGV dello stesso osservatorio vesuviano. Quivi la prima

domanda ad oggetto giustappunto la previsione degli eventi vulcanici, contiene elementi molto confortevoli, che ad ogni buon conto riportiamo integralmente:

Domanda: È possibile prevedere la prossima eruzione del Vesuvio

o dei Campi Flegrei? Risposta. Non è possibile prevedere a lungo

termine quando ci sarà la prossima eruzione. Tuttavia, grazie alla sorveglianza

del vulcano è possibile rilevare con ampio anticipo l'insorgenza di

fenomeni precursori, che generalmente precedono un'eruzione, e procedere

all'evacuazione prima che avvenga l'eruzione.

Secondo il nostro punto di vista, la parola ampio anticipo utilizzata dall'osservatorio vesuviano è in contrasto con i contenuti della direttiva della presidenza del consiglio (12/02/2021), che segnala la necessità di pubblicizzare i limiti scientifici delle previsioni probabilistiche. Lo stesso dipartimento della protezione civile però, ripete che le applicazioni di tipo probabilistico sono possibili solo per alcune fenomenologie che caratterizzano i vulcani attivi in forma permanente, ad esempio l’Etna e lo Stromboli. La lettura dell'articolo precedente chiarisce questi aspetti.

Nel campo della previsione degli eventi vulcanici, occorre

dire che le eruzioni in genere possono essere preannunciate da fenomeni anche

minimi monitorabili da strumentazioni ad alta tecnologia, compresa quella

satellitare. Il problema grosso però, è dettato proprio dalla sensibilità degli

strumenti, che possono registrare una condizione anche minimale di “irrequietezza” del magma

con tutti i suoi prodotti liquidi e gassosi di cui è intriso, che accompagnano anomalie

geochimiche e geofisiche, a cui non sempre corrisponde un allarme. Quindi: l’elevata tecnologia può solo anticipare la fase di

attenzione, ma nulla può dirci sulla previsione dell’evento vulcanico che rimane

ancorato a valutazione e tempistiche tutte umane, corroborate da basi statistiche molto limitate per il Vesuvio e ancora di più per i Campi Flegrei.

Interpretare allora, è la parola chiave proposta e richiesta

alla commissione grandi rischi, che dovrà pronunciarsi, carte alla mano,

sui risultati del monitoraggio vulcanico, con responsi difficilissimi da trarre

da semplici dati per quanto accurati, che potranno oscillare su un ventaglio di possibilità che partono da innocui riequilibri profondi del

magma a possibili e allarmanti condizioni pre eruttive. In tutti i casi non è

l’osservatorio vesuviano che decide i livelli di allerta vulcanica, ma la

commissione grandi rischi per il rischio vulcanico, atteso che a un livello

di allerta superiore ad attenzione (giallo), corrisponde un importante corrispettivo operativo e amministrativo. Ricordiamo ancora una volta che il pulsante per l'evacuazione, quello rosso, è pigiabile solo dal premier: nell'attualità Mario Draghi. Di seguito i livelli attuali stabiliti dall’autorità

scientifica:

In realtà, in assenza di soglie limite strumentali di riferimento, riferite a valori numerici codificati, il passaggio ascendente o discendente da uno dei 4 colori illustrati, sono legati a fattori umani. Precisiamo che le uniche due colorazioni che non è difficile determinare, sono quella verde e giallo, perché non prevedono azioni per la popolazione. La più difficile in assoluto è proprio quella del pre allarme (arancione), mentre per quella rossa temiamo prodromi probabilmente avvertiti direttamente dalla popolazione. Una condizione quest'ultima, non contemplata nei piani d'emergenza, ma che può essere la circostanza capace di alterare in negativo i comportamenti umani (panico), con tutto ciò che ne consegue, soprattutto in un contesto evacuativo organizzato secondo formule da gita aziendale.

La valutazione dei tempi che segnano e accompagnano la previsione eruttiva nei Campi Flegrei e del Vesuvio, nelle carte dicevamo è molto rassicurante. Ampio anticipo riferisce l’osservatorio vesuviano: 72 ore riferiscono invece le istituzioni politiche e tecniche. Il presidente della Regione Campania De Luca, molto pragmaticamente disse che questi tre giorni a disposizione per l’evacuazione potrebbero esserci, ma potrebbero anche non esserci…. In realtà, da un punto di vista strettamente tecnico, se la previsione dell’evento vulcanico fosse possibile in un ambito ottimistico di ampio anticipo, non ci sarebbe nel percorso operativo la fase dubitativa diversamente chiamata di pre allarme, dove i cittadini che ne sentissero la necessità, potrebbero allontanarsi spontaneamente usufruendo pure di un contributo statale di autonoma sistemazione. La fase di preallarme consente in ultima analisi al cittadino, di scostarsi dalle indecisioni scientifiche, assumendo con propria iniziativa la responsabilità di allontanarsi dalla zona rossa.

Quanti terremoti e con quali intensità possono essere interpretati come precursori di eruzioni? E quali sono le concentrazioni di gas e le temperature e le deformazioni limiti del suolo quali sintomi prodromi dell’eruzione? Nessuno lo sa! Perchè le variabili d'intreccio di questi dati, possono essere numericamente considerevoli, ma in tutti i casi con combinazioni mai verificate, per esempio per apparati come i Campi Flegrei la cui ultima eruzione risale al 1538. Non ci sono elementi di comparazione per azzardare una previsione, non solo perché non abbiamo dei database di riferimento che vanno indietro per decine di secoli, ma anche perché ogni vulcano ha delle caratteristiche proprie non sovrapponibili in genere a qualsiasi altro vulcano.

Ci sembra il caso di chiedere un parere al

Professor Giuseppe Mastrolorenzo, primo ricercatore presso

l’osservatorio vesuviano, molto presente con le sue spiegazioni sui media

nazionali e internazionali.

Professore, ai Campi Flegrei come al Vesuvio è

possibile prevedere un’eruzione con ampio anticipo?

Se il “largo anticipo“ è inteso come un tempo ampiamente superiore a quello necessario a garantire la messa in sicurezza di tutte le comunità a rischio, la risposta è certamente no. Ho dovuto ricordare, come spesso ho evidenziato, anche con rapporti ad organi Istituzionali e di Protezione Civile, come la previsione di eruzioni, in vulcani, come il Vesuvio e i Campi Flegrei sia impossibile.

L’intrinseca imprevedibilità deriva dalla complessità dei

sistemi vulcanici a tutti i livelli, dalla sorgente magmatica alla superficie,

dai processi fisici, chimico-fisici a diverse scale spaziali e temporali, che

controllano complessi processi di genesi ed evoluzione del magma e della sua

risalita verso la superficie.

Tali processi, così come i parametri coinvolti, sono solo ipotizzabili,

sulla base delle indagini geofisiche e vulcanologiche, svolte principalmente

negli ultimi decenni. A tali limiti, si aggiunge la natura caotica dei processi,

la cui evoluzione può variare drasticamente in funzione di minime variazioni dei

parametri, fuori dalla portata di qualsiasi indagine scientifica.

In altri termini, anche se la crosta terreste fosse

totalmente trasparente e potessimo vedere il magma e definirne le proprietà in ogni punto, non

saremmo in grado di prevedere un’eruzione e la sua intensità.

Ma la crosta è tutt’altro che trasparente, e le nostre conoscenze sono indirette e quasi esclusivamente basate su ipotesi e modelli descrittivi, spesso in contrasto tra loro, e più o meno sostenute da pochi parametri misurabili. Anche se disponessimo di esperienza diretta di un grande numero di crisi eruttive monitorate in ogni fase, resterebbe comunque imprevedibile una futura eruzione.

Premettendo una camera magmatica ubicata a circa 8 km. di profondità per entrambi gli apparati vulcanici citati, è assodato scientificamente che il magma prima di assurgere in superficie deve saturare camere magmatiche superficiali ubicate a 3-4 km. di profondità?

Anche il dibattito scientifico riguardo la profondità del magma

prima degli eventi eruttivi rientra nella più generale tematica della modellistica

vulcanologica, basata su dati indiretti, principalmente di natura magmatologica

e geofisica.

Studi sulle rocce vulcaniche di eruzioni avvenute in

passato, hanno indotto alcuni autori a ipotizzare uno stazionamento del magma a

profondità di alcuni chilometri, per una successiva evoluzione pre-eruttiva. Tale processo

è stato ipotizzato principalmente in relazione alle maggiori eruzioni del

Somma-Vesuvio, e solo vagamente per i Campi Flegrei e per eruzioni minori.

Per quanto gli studi in merito rivestano un notevole interesse

scientifico, sarebbe un vero azzardo affidare la sicurezza di milioni di

persone all’ipotesi di un prolungato arresto della risalita del magma ad una

profondità intermedia, per un tempo prolungato prima dell’evento eruttivo. La sosta di questa massa magmatica fusa, potrebbe consentirne la facile

identificazione, e quindi in assenza di tali evidenze, per ragionamento inverso si è portati ad escludere

una eruzione.

Di fatto, quello dell’accumulo superficiale del magma, per lungo

tempo, prima di una eruzione, resta solo un modello o un’ipotesi di lavoro, e

non deve essere adottato a fini di sicurezza e protezione civile. In realtà, con le tecnologie attualmente disponibili, può risultare critica anche l’individuazione

di un

processo di risalita

magmatica, che può

manifestarsi attraverso

fratture nella crosta,

di dimensione di alcuni

metri, ed evolversi rapidamente

con sismicità modesta e segnali, quali

deformazioni del suolo ,

variazioni di accelerazione di gravità locale, flusso di gas e di calore, difficilmente rilevabili,

almeno nelle prime fasi

del processo di risalita ,e magari anche

in quelle immediatamente

precedenti l’eruzione .

Ed è proprio questo, lo scenario che prudenzialmente deve

essere considerato, mentre le ipotesi che prevedevano ottimisticamente evidenti

precursori e manifestazioni rilevabili della risalita del magma, seppure

scientificamente validi, comportano, se adottati a fini di protezione civile,

un azzardo inaccettabile.

Contrariamente, lo scenario di una risalita “silenziosa” del

magma, attraverso sottili condotti, non rilevabili, attraverso il monitoraggio

geofisico e geochimico, comporta la concreta possibilità di un mancato allarme

o di un allarme solo a eruzione in corso o imminente. Di conseguenza, anche una

evacuazione in frangenti eruttivi, deve essere

considerata e pianificata: questa eventualità non è considerata nei

piani di emergenza. La statistica ci pone di fronte all’evidenza di non pochi casi registrati nel mondo, di evacuazioni avvenute con eruzione in corso, dettate da vulcani esplosivi

e non, tra l’altro sottoposti a sistemi di monitoraggio avanzati e piani di

emergenza mirati.

Il bradisismo flegreo può essere considerato un fenomeno

che non riguarda direttamente le caratteristiche vulcaniche dell’area? Se

l’ascesa del suolo dovesse continuare bisognerà preoccuparsi dei terremoti e

quindi della statica dei palazzi o del pericolo vulcanico che avanza?

L’attività sismica,

associata all’attuale fase bradisismica, costituisce certamente un fondamentale

indicatore dello stato e dell’evoluzione del sistema vulcanico, anche se per

quanto detto di difficile interpretazione.

Coesistono modelli contrastanti sulle cause e la possibile

evoluzione del bradisismo, ma in generale, la sismicità è interpretata come un effetto

diretto del rilascio dello stress, prodotto dalla deformazione degli ultimi

chilometri della struttura calderica per complessi processi di circolazione dei fluidi all’interno del

sistema geotermico, verosimilmente a causa di modificazioni nel sistema magmatico

sottostante e/o della permeabilità dello stesso sistema geotermico.

L’esperienza delle passate crisi bradisismiche, suggerisce che la sismicità, e lo stesso bradisismo, non sono necessariamente precursori di eruzioni. In tempi storici, infatti, l’unico caso di eruzione a seguito di una prolungata fase bradisismica, è quella del Monte Nuovo nel 1538. Ma è superfluo ribadire, come nessuna valutazione probabilistica può avere senso per sistemi con così ampie lacune conoscitive.

Circa il rischio direttamente connesso con la sismicità,

questo è risultato modesto nelle passate fasi bradisismiche, fino a magnitudo

di poco superiori al quarto grado Richter. Ma è evidente, come dati gli elevati

valori di accelerazione locale, dovuta alla bassa profondità ipocentrale,

nonché alla diffusa disomogeneità dei terreni interessati, si renderebbe necessaria una valutazione accurata delle condizioni statiche degli edifici pubblici

e privati, nell’intera area calderica dei Campi Flegrei, dei settori occidentali

dell’area urbana napoletana e dei comuni limitrofi.

Il Professor Mastrolorenzo ha espresso con chiarezza il suo pensiero scientifico circa la previsione degli eventi vulcanici e la variante bradisismica. Di questo lo ringraziamo.

Da un punto di vista tecnico invece, occorre ricordare che

non ci sono strumenti per quanto tecnologicamente avanzati, capaci di apportare sicurezze matematiche al vivere quotidiano delle popolazioni esposte al rischio vulcanico, tanto nel vesuviano quanto nei Campi Flegrei.

Purtuttavia è necessario avere contezza del rischio areale, ma poi occorre avere pure l’arguzia per comprendere che se da un lato la nostra corsa

verso la conoscenza dei fenomeni vulcanici ad un certo punto si ferma per

raggiunti limiti conoscitivi, nulla ci vieta di essere civicamente e criticamente presenti sul territorio, favorendo politiche organizzative, strutturali e infrastrutturali, capaci di mettere per

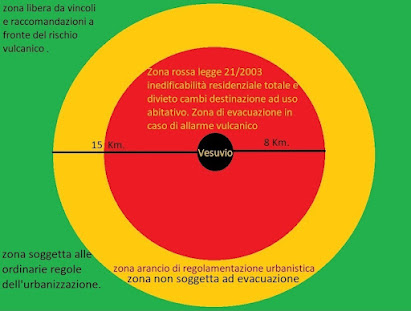

quanto possibile in sicurezza la terra dove viviamo. Un territorio quello flegreo, che non potrà essere ancora oltre sovraccaricato di abitanti, magari adottando il prima possibile un vincolo di inedificabilità totale residenziale nella zona rossa, alla stregua di quanto fatto per il Vesuvio. Il sindaco Manfredi intanto deve sciogliere il rebus Bagnoli...

di Vincenzo Savarese