|

| Napoli e il Vesuvio |

Per mettere a

punto un piano di emergenza a fronte del rischio eruttivo dettato dal

famosissimo Vesuvio, è necessario un’attenta analisi che riguardi innanzitutto

la determinazione energetica del pericolo insito nelle viscere della montagna,

indagando necessariamente nel passato secolare e millenario del vulcano, senza

lesinare ogni sforzo scientifico mirato a comprendere le dinamiche magmatiche operanti

nel sottosuolo.

La tipologia eruttiva che ha caratterizzato la storia geologica dell’area vesuviana, annovera stili eruttivi molto differenti tra loro, con eruzioni talvolta da richiamo turistico, mentre altre volte potenti al punto da sconvolgere l’intera plaga vesuviana: ne sono un esempio l’eruzione pliniana del 79 d.C. che distrusse Pompei ed Ercolano e quella sub pliniana del 1631. L’ultima dirompenza invece, è avvenuta nel 1944 a distanza di 38 anni da quella più dannosa del 1906, e fu prevalentemente effusiva con lava e caduta di cenere e lapilli. Ad oggi, sono quindi 81 anni che il Vesuvio è in uno stato di quiescenza…

Il gruppo di

lavoro incaricato anni fa di stabilire quale tipologia eruttiva potrebbe

caratterizzare la futura eruzione del Vesuvio, sintetizzò nelle conclusioni due

percorsi che riconducono a una tabella A e a una tabella

B. La differenza tra le due alternative è racchiusa in due intervalli

di tempo diversi nel tetto ma non alla base, in

quanto partono entrambe dai 60 anni di quiescenza dall’ultima eruzione.

Ovviamente lo studio è di taglio statistico probabilistico senza

alcun risvolto deterministico.

Il prospetto

A, come si vede nello schema sottostante, chiama in causa per lo stile eruttivo

un intervallo di tempo a partire dai famosi 60 anni di quiete geologica ma

senza un limite temporale superiore. Nella tabella B invece, la statistica

riguarda un arco di tempo preciso che va sempre dai 60 anni di quiescenza ma

fino ai 200 anni. In altre parole il percorso B indica le percentuali

statistiche che caratterizzeranno nei prossimi 119 anni la possibilità che si

manifesti un certo tipo di eruzione.

|

| Vesuvio: probabilità circa lo stile eruttivo della futura eruzione. |

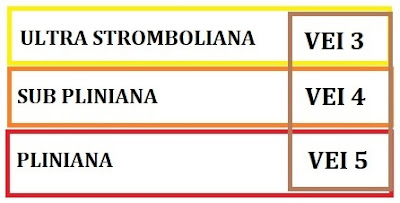

Il dipartimento della protezione civile, visto le conclusioni del gruppo di lavoro e, sentito la commissione grandi rischi, decise di adottare il percorso B e con esso tutto ciò che ne consegue

col successivo apporto della regione Campania per rifinire i contorni della zona rossa secondo logiche che dovevano essere probabilmente più garantiste. Gruppo

e commissione avevano operato la scelta dell’eruzione di scenario optando per una VEI4,

obliando l’eruzione pliniana (VEI5) dal novero delle possibilità eruttive: non

lo diciamo noi, ma lo dice il piano d’emergenza nazionale che perimetra di

fatto l’estensione della zona rossa partendo dall'assunto eruttivo sub pliniano prestabilito

dalle autorità.

Con questi

numeri, in entrambi i casi, A o B, un evento di tipo stromboliano (VEI3)

risulta essere l’eruzione più probabile, anche se, come sottolinea lo stesso

lavoro degli esperti, le eruzioni stromboliane violente caratterizzano di

solito un vulcano a condotto aperto. Questo dovrebbe indurre a ritenere che la

prossima eruzione del Vesuvio possa presentarsi con una tipologia eruttiva di

tipo esplosivo. Gli esperti concordarono

che l’adozione di uno scenario di piano tarato su un evento massimo sub

pliniano VEI4, avrebbe assicurato tutela ovviamente pure a fronte di un evento

eruttivo VEI3, e sarebbe stato quindi statisticamente garantista per la

popolazione vesuviana, coprendo il 99% delle dinamiche eruttive prospettate dagli

indici probabilistici riportati nel percorso B.

Se il

dipartimento della protezione civile avesse invece adottato la tabella A, i

piani d’emergenza per forza di cose avrebbero dovuto contemplare l’eruzione

pliniana (VEI5) come evento massimo di scenario, visto i valori probabilistici

in questo caso non proprio minimi (11%). La grande novità di quest’ultima

scelta, sarebbe stata l’inclusione di buona parte della città di Napoli nella

zona rossa vulcanica: una possibilità che nessuno voleva e vuole, anche se la problematica non è risolvibile col diniego generale.

La buona

politica del governo del territorio, con implicazioni politiche locali,

regionali e nazionali, avrebbe dovuto riflettere attentamente sul tempo offerto dal percorso B che, pur preso per oro colato, se da un lato ha ridimensionato in evento medio l'eruzione di riferimento massima attesa al

Vesuvio per il prossimo secolo, ha stabilito in ogni caso un arco di tempo, un giro di boa oltre il quale occorrerà annoverare pure la possibilità che si materializzi un evento pliniano.

Un principio che dovrebbe essere faro del fare, e che dovrebbe guidare con molta convinzione gli strateghi della prevenzione, è quello che stabilisce il concetto che i piani di emergenza e di evacuazione non devono adeguarsi al territorio che evolve, soprattutto se in forma scoordinata, ma è il territorio che deve evolversi adeguandosi alle necessità di sicurezza, attraverso rinunce e ingegno, innanzitutto perchè il pericolo eruttivo non è delocalizzabile. Purtroppo assistiamo a politiche urbanistiche miopi, che badano più a quello che si costruisce che al dove lo si costruisce... Tra l'altro parliamo di un pericolo, quello vulcanico, non garantito deterministicamente dalle pratiche previsionali, né sul quando si presenterà, e neanche sul quanto sarà energetico il futuro evento, se non con azzardo statistico.

Un armonico e coordinato sviluppo antropico, pratica assolutamente necessaria nell’area napoletana, dovrebbe essere regolamentato intorno al Vesuvio, seguendo le scie lasciate dai depositi piroclastici di tutte le eruzioni e i punti del fin dove si sono spinte. La pianificazione urbanistica dovrebbe guardare al futuro, per evitare le condizioni di una conurbazione disordinata, asfissiante, e senza politica degli spazi, tanto necessaria per fronteggiare un pericolo raro ma incontenibile. Purtroppo parlare di quello che succederà tra un secolo, una distanza temporale che non vedrà attori e decisori che operano nell'attualità, è quasi impossibile per chi non ha l'abito mentale di pensare pure al futuro e alla vivibilità provinciale che si tramanda.

Le politiche di prevenzione della catastrofe vulcanica, avrebbero dovuto trarre spunto dalle parole del ministro Musumeci, che ha affermato a proposito dei Campi Flegrei, che sono decenni che non si è fatto niente per garantire sicurezza a questi territori. Una affermazione che dovrebbe essere all’origine di profonde riflessioni in capo all'inerzia di non pochi protagonisti istituzionali e amministrativi, che vivono dell’oggi e senza estendere i loro orizzonti garantisti a favore dei posteri, che saranno sempre più fragili per condizioni antropiche e per estrema dipendenza tecnologica.

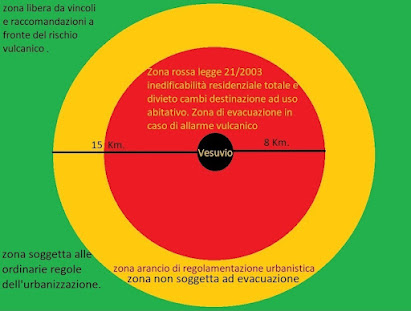

Si fa notare che l’inedificabilità sancita per la zona rossa VEI 4 (R1), di fatto ha incentivato la fame di case nel perimetro immediatamente contiguo alla zona ad alta pericolosità vulcanica, cioè quella attuale che chiamiamo VEI4. Per quanto esposto e in ossequio alle politiche di prevenzione, nel 2019 suggerimmo di delimitare anche una zona rossa pliniana (VEI5) intorno alla attuale zona rossa VEI4, dove non è necessario vietare in toto la realizzazione di manufatti ad uso residenziale come è stato fatto solo per la zona rossa 1 (R1), ma almeno di classificare tale corona circolare come zona regolamentata, in modo che sia possibile preventivamente procedere con la pianificazione delle misure di difesa passiva e attiva che richiedono impegno di urbanisti e ingegneri dell'ambiente e del territorio.

|

| Disegno non in scala. |

Per entrare nelle logiche discorsive a proposito della zona regolamentata, occorre un preambolo: le matrici di rischio che governano la coesistenza con un pericolo naturale come le eruzioni vulcaniche, prevedono nell’odierno e in genere tre possibilità:

- 1. Mancato

allarme eruttivo;

- 2. Allarme

eruttivo diramato in tempi utili;

- 3. Falso

allarme eruttivo.

A voler

forzare le statistiche da un punto di vista discorsivo, c’è il 33,33% di

possibilità che si verifichi un mancato allarme eruttivo con conseguente disastro

vulcanico. Nel 66,66% dei casi invece, la popolazione vesuviana sarebbe salva o

perché non si verifica l’evento annunciato, o perché è stato previsto in tempo

utile. Il problema grosso però, e che adottando una eruzione di taglia media

(VEI4) nei piani di emergenza e non quella massima conosciuta (VEI5), si

determinerebbe, per quanto misurata, un’ulteriore matrice di rischio dovuta alla

possibilità che si possa presentare, magari pure prevista e

annunciata dall’ente di sorveglianza, un evento eruttivo di taglia superiore a

quello adottato dagli attuali piani di emergenza. Non va sottaciuto infatti,

che non è possibile stabilire in anticipo che tipo di eruzione il Vesuvio ha in

serbo per il futuro prossimo o lontano o lontanissimo; tra l’altro bisogna tenere in debito conto che l’eruzione

pliniana di Pompei del 79 d.C., attinse materiale rovente direttamente dalla

camera magmatica miriametrica, senza bisogno di accumulare nei primi chilometri il

materiale da eruttare…

L’ulteriore

matrice di rischio comporterebbe:

4. Allarme

eruttivo diramato in tempo utile con eruzione

energicamente Superiore a VEI

4.

In

quest’ultimo caso e premesso che le popolazioni ricadenti nella zona gialla

devono attendere istruzioni con eruzione in corso, si creerebbe la condizione

che non pochi vesuviani ancorchè non menzionati e non coinvolti dal piano

d’emergenza, sentendosi garantiti proprio dall’esclusione evacuativa,

rimarrebbero immoti e verrebbero quindi travolti dalle dirompenze vulcaniche di

un’eruzione pliniana o simil pliniana, perché l’indice di esplosività vulcanica

(VEI), potrebbe essere superiore alla cifra tonda, ma non fino a quella

successiva, come nel caso dell’eruzione del 472 d.C. che nella letteratura

scientifica viene classificata dai ricercatori come una sub pliniana vigorosa,

e da altri come una pliniana appena minore...

La zona rossa vulcanica attualmente vigente nella plaga vesuviana, è una zona determinata in parte scientificamente, in parte amministrativamente e in parte politicamente. Molti amministratori e tecnici, hanno grattato risorse interpretative dal barile dei limiti, in modo da ridurre all'osso le distanze di sicurezza, magari in un contesto di controllori nel migliore dei casi distratti. Utilizzando multi criteri allora, è stata circoscritta la nuova zona rossa Vesuvio, adottando una eruzione media come eruzione di scenario su cui pianificare, e ancora è stato assunto il principio discutibile che l'orlo calderico del Monte Somma è un baluardo protettivo a fronte dei flussi piroclastici prodotti da un evento con indice di esplosività vulcanica VEI4. Questa convinzione ha fatto sì che il confine della zona rossa a ridosso delle municipalità napoletane (San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli) e fino a Volla compresa, è talmente esiguo da contravvenire a qualsiasi principio di precauzione, visto l'assenza di distanze di rispetto dalla linea di deposito dei flussi piroclastici.

Il comune di Napoli che ha salvaguardato le aree ancora edificabili dalla mannaia della legge anti cemento 21/2003, non ha inteso estendere questi limiti in via precauzionale all'interezza territoriale delle tre municipalità orientali, rendendo inalterato e all'occorrenza, il pericolo rappresentato dalla parte meno densa e aerea delle correnti piroclastiche.

|

| Lucia Gurioli: Pyroclastic flow hazard assessment at Somma–Vesuvius

based on the geological record |

Nel disegno soprastante estrapolato dal

lavoro scientifico della ricercatrice Lucia Gurioli si vedono nel

campo giallo limitato da una linea verde, i limiti d'invasione dei flussi

piroclastici nel corso di due eruzioni pliniane. L'area gialla orientata a sud

est riguarda l'evento eruttivo di Pompei del 79 d.C. Quella a nord ovest con

testa rotondeggiante, è afferente alla terribile eruzione delle pomici

di Avellino verificatasi 3800 anni fa. La linea nera invece, così come già

accennato in precedenza, delimita, col metodo delle indagini campali, il limite di massimo scorrimento dei flussi piroclastici in seno ad eruzioni VEI4. In altre parole, la

linea nera Gurioli dovrebbe essere la linea scientifica dell’attuale zona rossa

ma non di quella futura, quando e nella migliore delle ipotesi, si resetteranno da qui a un secolo gli

orologi statistici.

D’altra parte ed è utile ricordarlo, nella stessa relazione scientifica del 2012, si annota che la decisione di assumere una eruzione VEI 4 come evento di riferimento sui cui pianificare le misure protettive per la popolazione, è frutto pure di valutazioni da rischio accettabile: una formula che dovrebbe competere alle autorità politiche piuttosto che a quelle scientifiche...

|

| Vesuvio: zona rossa 1, rossa 2, gialla e blu. |

di Vincenzo Savarese