|

| La Solfatara di Pozzuoli |

I Campi Flegrei sono una vasta area calderica ubicata a

ovest di Napoli: trattasi di un distretto classificato come sede di un super

vulcano; da questo sito infatti, si potrebbero generare eruzioni di modesta

intensità, ma anche con indici di esplosività notevoli, pur se quest’ultima

eventualità è considerata dai matematici a bassa probabilità di

accadimento. Nella fattispecie del discorso, un’eruzione pliniana viene data

all'1% di probabilità per il Vesuvio e ai Campi Flegrei arriviamo al 4%...

|

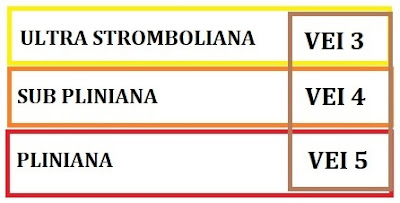

| statistica tipologia eruttiva Campi Flegrei |

In seguito ad alcune riflessioni espresse dal Professor

Giuseppe Mastrolorenzo su radio radicale, si è acceso sui media un dibattito

sul rischio eruttivo nell’area flegrea. Secondo il famoso vulcanologo, non è

possibile produrre con certezza una previsione di eruzione, così come non è

possibile escludere taglie eruttive superiori agli scenari massimi prospettati

(VEI4 n.d.r.), che metterebbero a dura prova la validità dei piani di

emergenza. Ai meno esperti ricordiamo che il piano di emergenza vulcanica, nel

caso del Vesuvio e dei Campi Flegrei, contempla un solo rischio che è quello

eruttivo, con l’unica azione di tutela possibile consistente nell’evacuazione

della zona rossa, cioè facendo in modo che si interponga per tempo una certa distanza

tra il Pericolo vulcanico e il Valore Esposto.

Quanto debba essere questa distanza, dipende dall’indice di esplosività

vulcanica (VEI) assegnato all’eruzione di scenario: il piano di emergenza

vulcanico allora, si condensa tutto nel piano di evacuazione. Per l’isola

d’Ischia, mancano ancora gli scenari di pericolo…

|

| La funzione schematica del piano di evacuazione. (d) dipende dall'indice di esplosività vulcanica (VEI). |

In realtà pensiamo che il quadro non può essere mai reale al

cento per cento, perché ci sono chilometri di spessori di crosta insondabili,

con strumenti che analizzano fenomeni di superficie ed altri in profondità

attraverso prospezioni indirette. L’esempio che meglio chiarisce le cose che

vogliamo dire, è che ancora oggi non siamo in grado di distinguere le origini

dei terremoti nel flegreo, che prevedono cause riconducibili al magma o agli

acquiferi surriscaldati o da entrambi. La discriminazione causale in questo

caso sarebbe stata importante... Siamo convinti che la strumentazione multi

parametrica installata in loco aiuti molto la conoscenza dei complicati

processi naturali che regolano la vita di un vulcano, purtuttavia le

apparecchiature ultra tecnologiche sono in grado di garantire un’istantanea precisissima

e aggiornatissima dei dati geofisici e geochimici, ma fino allo stop

orario corrispondente al momento del clic strumentale. Questi dati

poi, presumibilmente vengono cristallizzati per procedere a un’analisi teorica

dello stato di turbolenza sotterranea del vulcano, confrontando gli

elementi di monitoraggio raccolti con quelli di altre aree calderiche in altre

aree geografiche del mondo, che hanno avuto una storia eruttiva recente e

soprattutto documentata: da qui e con la comparazione, gli esperti tenterebbero

di elaborare delle previsioni comprensibilmente probabilistiche.

La responsabile del dipartimento vulcani continua:<<Sulla

base di questi dati, vengono poi elaborati modelli e scenari futuri, a breve,

medio e lungo termine… Nei Campi Flegrei è perciò attiva una rete di

monitoraggio complessa, affiancata da un sistema di analisi avanzate, tutti

elementi che insieme sono fondamentali per individuare eventuali cambiamenti e

per fornire gli elementi utili alla realizzazione di scenari di

pericolosità>> …Dagli scenari dipendono i piani di evacuazione: questi

ultimi sono basati sugli scenari che forniamo al dipartimento della Protezione

Civile…>>.

Se non si precisano in mesi e anni i termini a breve, a

medio e a lungo termine, non si chiariscono molto le argomentazioni addotte. Analizzando i dati che

emergono dai monitoraggi assicurati dalle strumentazioni multi parametriche e

dal sistema di analisi avanzate, riteniamo che gli unici scenari utilmente ponderabili e

nella migliore delle ipotesi in chiave probabilistica, sono quelli nel breve e

brevissimo termine. In altre parole, quello che serve alla popolazione è

l’a previsione corta dei tempi d'attesa eruzione, perché potrebbe essere quella

statisticamente più attendibile per evitare un falso allarme, o una probabilità d'errore molto alta nel medio periodo.

La storia eruttiva ai Campi Flegrei dovrebbe suggerire al

sindaco di Pozzuoli di inibire l’ulteriore antropizzazione della caldera,

perché ogni atto di edilizia residenziale, anche in chiave di sanatoria, è una

mutua assunzione di responsabilità, perché espone con atto amministrativo un

cittadino, una famiglia, all’azzardo vulcanico. Le stesse osservazioni valgono

per il sindaco di Napoli (leggi Bagnoli), e dagli altri sindaci flegrei che si

sono presentati recentemente dal ministro Nello Musumeci a chiedere fondi,

chiamando in causa la sismicità lieve e moderata dettata dal bradisismo nella

zona prevalentemente puteolana. Il rischio eruttivo non lo hanno evocato tanto: lo

evitano come la dea miseria (Oizys), perché non porta opulenza e non rimpingua le casse…

Per quanto riguarda gli scenari di pericolosità, legati tra

l’altro alla taglia eruttiva, proprio per non doverli inseguire attraverso

esercizi complessi e complesse analisi puramente teoriche, dovrebbero essere

contemplati nei piani di emergenza in una misura cautelativa e non come media

mediata della magnitudo d’evento. Da un punto di vista tecnico, cautelativo

significa in linea di principio adottare la massima eruzione conosciuta.

Diversamente è misura cautelativa anche quella che adotta la massima energia da

cui oggi è possibile verosimilmente difendersi. Quindi, in un regime

democratico quale il nostro, la popolazione necessariamente dovrebbe essere

informata sui limiti della scienza e non sui presunti miracoli della scienza, e

ancora conoscere con certezza il livello di protezione garantiti dal mondo

istituzionale con annesse impossibilità. Sarebbe auspicabile che le autorità di

governo del territorio, in nome di una certa deontologia politica, iniziassero

anche in nome dei posteri, a organizzare il territorio con progetti finalizzati

a ridurre la presenza abitativa, favorendo poi il riordino urbanistico,

soprattutto in chiave di resilienza e di sicurezza di territori invadibili

dagli effetti deleteri di una possibile eruzione esplosiva.

La ex direttrice dell’osservatorio vesuviano, continua la

sua intervista chiarendo… :<<… Esiste, perciò, “un sistema

organizzato “, nell’ambito del quale “una variazione del livello di allerta

viene concordata con la Commissione Grandi Rischi”, in questo caso per il

rischio vulcanico. Questo significa che “i piani di emergenza sono basati

sull’idea che ci sia un cambio di livello di allerta prima dell’eruzione,

conseguenza di una valutazione basata su dati scientifici”.

Leggiamo che i piani di emergenza sono basati sull’idea che

ci sia il cambio dei livelli di allerta vulcanica basati su dati scientifici. D’altra parte ci sembra il caso di precisare che la commissione grandi rischi non concorda

con terzi ma delibera in ambito assembleare interno il livello di allerta

vulcanica da assegnare ai Campi Flegrei, attraverso un parere finale scritto.

Il referente di vecchia e nuova nomina della commissione grandi rischi per il

rischio vulcanico, è il Prof. Mauro Rosi, già referente del comitato tecnico

scientifico del comune di Pozzuoli. La Dottoressa Francesca Bianco è stata nominata

componente della stessa commissione per l’INGV. Il livello di allerta vulcanica

che caratterizza la caldera flegrea, nell’attualità è giallo: diciamo pure che

è il livello più semplice da determinare e dichiarare.

Per poter passare da un livello di allerta all’altro, sia in

forma anterograda che retrograda, non esistono tempi di attesa predefiniti. Se

esistessero (e una volta esistevano),

avremmo la previsione d’eruzione. In realtà non ci sono neanche valori minimi

predefiniti, al cui raggiungimento sarebbe possibile dichiarare lo stato di preallarme o allarme scientifico. Allora lo stato di preallarme o allarme, sono condizioni conclusive a cui pervengono i componenti della commissione grandi

rischi per il rischio vulcanico, dopo colloqui e disanima dei dati di

monitoraggio e consulenze assicurate dai cosiddetti centri di competenza.

Bisogna anche contemplare il possibile salto di allerta da attenzione ad

allarme...

|

| livelli di allerta vulcanica |

Deve essere anche chiaro che non c’è un automatismo per il

quale alla dichiarazione dello stato di preallarme scientifico (livelli),

corrisponda immediatamente la fase di preallarme civile (fase). Alla

dichiarazione dello stato di preallarme scientifico infatti, dovrà corrispondere

una decisione del presidente del consiglio che vaglierà la situazione da tutti

i punti di vista prima di dichiarare lo stato di preallarme generalizzato. In

linea di principio, anche se venisse sancito a cura della commissione grandi

rischi il preallarme, in assenza di una decisione governativa si permarrebbe,

nel caso del flegreo, ancora in una condizione di attenzione.

|

| fasi operative |

Approfittando della cortese disponibilità del Prof.

Giuseppe Mastrolorenzo, vulcanologo dell’INGV, gli rivolgiamo alcune

domande che l'esperto ci ha anticipato che per tempo saranno trattate in modo

necessariamente sintetico: Professor Mastrolorenzo, dal flegreo segnale di

prossima eruzione?

Purtroppo non lo sappiamo, in quanto, eccetto le generiche

informazioni riportate nelle cronache storiche sull'eruzione di Monte Nuovo del

1538, non abbiamo alcuna esperienza su come si preannuncia un'eruzione nei

Campi Flegrei, e solo qualche debole esperienza ci perviene da eruzioni da

caldere in altre aree del pianeta. Ma ogni sistema ha caratteristiche

singolari, ed è molto azzardata la comparazione tra aree vulcaniche diverse.

È possibile ritenere che, con strumentazioni sofisticate,

sia possibile prevedere eruzioni vulcaniche e conoscere in anticipo la taglia

eruttiva?

I limiti nella prevedibilità di una eruzione non sono

semplicemente tecnologici, e quindi non possono essere superati semplicemente

dal miglioramento delle tecnologie di monitoraggio. Il sistema vulcanico è un

sistema complesso con moltissime variabili, tra loro interconnesse, che solo in

parte riusciamo a seguire e con relazioni tra loro scarsamente conosciute. In

tale sistema, anche la minima variazione di un parametro, magari non rilevabile,

può innescare l'eruzione. Di fatto, per la fisica i sistemi complessi sono

intrinsecamente imprevedibili, ma al più possono essere descritti nella loro

evoluzione attraverso l'osservazione.

Come spesso dico, anche il più avanzato dei sistemi di monitoraggio, può rivelarci le modificazioni dei parametri monitorati fino a una frazione di secondo fa, ma non può consentirci di prevedere quello che avverrà nella prossima frazione di secondo, né quanto siamo prossimi a condizioni critiche del sistema che possono portare ad una eruzione.

L'illusione che non va indotta nella popolazione, è quella che il monitoraggio vulcanico, sia anche lontanamente confrontabile con quello meteorologico, che ci consente di prevedere come sarà il tempo nei prossimi giorni con ragionevole affidabilità. Nel caso del sistema vulcanico, oltre i dati rilevati, si entra nel complesso ambito delle interpretazioni, attraverso modelli e ipotesi, spesso tra loro contrastanti. In linea di massima quello che possono rilevare le strumentazioni sono variazioni drastiche dei parametri monitorati, primi tra tutti, sismicità, deformazioni del suolo e variazione di composizione e flusso di gas alle fumarole. Purtroppo, per i Campi Flegrei, anche eventuali drastiche modificazioni non necessariamente indicano l'imminenza di una eruzione, ma trasferiscono la decisione in merito a valutazioni su base di modelli e soprattutto a scelte politiche in merito alla minimizzazione dei rischi, magari anche assumendosi l'onere di falsi allarmi. La realtà è che non essendo note soglie critiche per il passaggio dallo stato non eruttivo a quello eruttivo, la valutazione sulla possibile imminenza di una eruzione può essere solo basata su valutazioni personali degli scienziati membri della Commissione Grandi Rischi.

Gli strumenti multi parametrici consentono di prevedere una eruzione freatica?

Sulla prevedibilità delle esplosioni freatiche, c'è davvero

pochissima esperienza.

È probabile che l'esplosione sia preceduta da modesta

deformazione della superficie e/o intensificazione di emissione di fluidi, con

modeste manifestazioni di micro sismicità, ma in generale, le esplosioni

freatiche sono processi apparentemente improvvisi, dovuti alla più o meno

rapida pressurizzazione di fluidi in diversi contesti che comprendono aree

geotermiche, condotti vulcanici, in assenza di magma, o zone di contatto fra

intrusioni magmatiche e rocce fratturate e porose più o meno sature

di fluidi.

A quanti chilometri nel sottosuolo c’è il famoso "lago

di magma"?

Gli studi condotti da me e da altri colleghi su base

magmatologica e petrografica, indicano la presenza di un possibile esteso sill

(strato orizzontale di magma), con tetto intorno ai 7 chilometri di profondità.

Questa evidenza è in buon accordo con gli studi di tomografia sismica condotti

nell'area.

È opportuno precisare che una possibile eruzione non implica la risalita in massa del magma verso la superficie, ma il collegamento fra il magma profondo e la superficie, attraverso un condotto che, almeno nelle fasi iniziali, consisterebbe in una frattura nella crosta della larghezza di pochi metri difficilmente rilevabile dalla superficie. Tale frattura potrebbe non produrre deformazioni significative e la cui sismicità potrebbe essere associata, almeno nei primi momenti, a un'ordinaria fase bradisismica. Solo successivamente questa frattura si evolverebbe in un condotto eruttivo della larghezza di qualche decina di metri.

Nei Campi Flegrei vige il rischio sismico, bradisismico ed

eruttivo: quale dobbiamo maggiormente temere?

Certamente il rischio vulcanico è quello più temibile nei

Campi Flegrei, e infatti proprio su tale rischio è stato formulato il piano di

emergenza nazionale. I Campi Flegrei sono senz'altro l'area vulcanica a più

alto rischio al mondo per la possibilità che si possano verificare eruzioni esplosive

anche di grande portata in un ambito ad elevatissima urbanizzazione all'interno della caldera, e in una estesa area intorno alla zona di possibile apertura di

bocche eruttive. Benché sussista un rischio sismico associato alle crisi

bradisismiche, la magnitudo massima attesa è modesta per l'impossibilità del

sottosuolo di accumulare elevati livelli di stress, contrariamente a quanto

avviene, ad esempio, nella dorsale appenninica. È evidente comunque che scosse

della massima magnitudo attesa, verosimilmente di poco superiore al 4 grado

Richter, data la bassa profondità ipocentrale possano causare danneggiamento

maggiori nell'area epicentrale.

Una evacuazione con eruzione in corso è pura fantascienza o

bisogna contemplarla come realpolitik emergenziale?

Nella storia delle comunità residenti in aree vulcaniche

attive, l'evacuazione in corso di eruzione è stata la norma, basta pensare a

Pompei, dove nell'eruzione pliniana del 79 d.C. pur non sapendo di vivere su un

vulcano attivo e pericoloso, riuscì a salvarsi verosimilmente tra l'80 e il 90 ٪

della popolazione residente.

L'eruzione non è un disastro "istantaneo " come

un'esplosione nucleare, ma un processo progressivo nel quale, in generale,

almeno nelle prime ore, è possibile spostarsi verso zone sicure, in presenza di

adeguate vie di fuga e di rapide decisioni operative.

Di fatto, quella dell'evacuazione in corso di eruzione è una

eventualità grave, ma assolutamente da contemplare, a causa della possibilità

di un mancato allarme, derivante dalla comprensibile sottovalutazione di

precursori di modesta entità, o per processi profondi, purtroppo poco

rilevabili. Per un'eventuale evacuazione in corso di eruzione, è necessaria la

presenza di adeguate via di fuga, sistemi di allertamento, esercitazioni estese

a tutta la collettività e informazione continua e dettagliate e aggiornate sui

percorsi.

I piani di evacuazione basati sull’idea di una mutazione dei

livelli di allerta vulcanica dichiarabili dalla commissione grandi rischi,

hanno una loro gradualità che garantisce il preallarme prima dell’eruzione?

L'ipotesi della gradualità del processo di evoluzione da uno

stato pre-eruttivo ad uno eruttivo, è senz'altro ragionevole. Restano

imprevedibili però, per quanto già detto sui sistemi complessi, i tempi e le

modalità di transizione tra i diversi stati. Particolarmente, per una caldera

come quella dei Campi Flegrei, nella quale l'esteso sistema idrotermale che

costituisce gli ultimi chilometri più superficiali, per certi versi amplifica e

per altri maschera la dinamica più profonda.

Di fatto, differentemente dal passaggio al livello giallo, quelli a livello arancione e a livello rosso, proprio per le scarse conoscenze sul sistema vulcanico, non sono basati su soglie ben definite, e saranno decisi sulla base di valutazioni da parte della Commissione Grandi Rischi sulla base dei dati di monitoraggio, e quindi, su un processo di interpretazione basato sulle conoscenze individuali dei singoli membri, su un processo di fatto mai osservato prima e solo qualitativamente comparabile con le scarse esperienze di eruzioni in caldere monitorate, avvenute in altre aree mondiali

Nel concludere questo articolo ringraziamo il Professor Giuseppe Mastrolorenzo per la disponibilità assicurataci.

Difficilmente ai

cittadini di quest’area possono pervenire messaggi di rassicurazione o di

allarme perché non ci sono elementi per acclarare una delle due condizioni.

Rubando qualcosa all’emergenza covid, probabilmente bisogna mantenere uno stato

di vigile attesa nei momenti topici, avendo ben presente il fatto che i problemi di sicurezza, e quelli operativi e preventivi non si possono risolvere affrontandoli quando il problema o il pericolo si presenta… Certamente non ci si abitua ai sommovimenti sismici, soprattutto perché non si capisce quale piega possono prendere. Neanche

la storia pregressa dei Campi Flegrei ci viene in aiuto, perché ci sono

state manifestazioni inquadrabili come preeruttive poi scemate, ed altre come

quelle del 1538 concretizzatesi con l’eruzione di Monte Nuovo. L’unica certezza

che abbiamo è che sono 485 anni che non si verificano eruzioni. Il dato però, anche in questo caso, può essere incoraggiante o scoraggiante…

I piani di evacuazione fin qui elaborati per il rischio eruttivo ai Campi Flegrei, sembrano aritmetici, con un'efficacia difficilmente dimostrabile, soprattutto perché gli strateghi pensano di contare su un’ampia fase di preallarme con buona parte della popolazione che andrebbe via ordinatamente alleggerendo numericamente l'esodo finale. Non è da escludere questa possibilità così come non v'è certezza che tale risultato sia conseguibile...Come ha detto la responsabile del dipartimento vulcani, i piani di emergenza sono basati sull’idea che ci sia un cambio di livello di allerta prima dell’eruzione, da sancire attraverso valutazioni scientifiche. Il nostro pensiero allora torna indietro al 21 agosto 2017, quando col terremoto di Ischia, tra l’altro escluso pochi mesi prima proprio dal mondo scientifico, furono necessarie 96 ore per individuare l’ipocentro esatto del terremoto, con grande ira del fu presidente Boschi che l'ipocentro l'aveva calcolato subito e a mano… il piano di evacuazione del flegreo, è appena il caso di ricordarlo, è tarato su 72 ore.