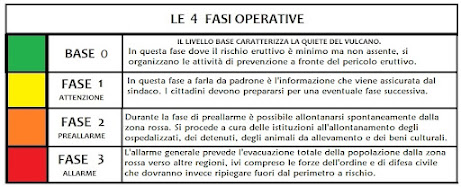

I livelli di allerta vulcanica sono quattro e indicano nell’eventualità, una certa progressione dello stato di disequilibrio (unrest) fisico e chimico del vulcano in esame, il più delle volte manifestato con un incremento dei valori di monitoraggio che non sempre danno la misura esatta della pericolosità vulcanica e della tempistica eruttiva. In tutti i casi, è da queste informazioni strumentali che si parte, per tentare di offrire attraverso l’analisi dei dati, una provvida previsione d’eruzione per mettere al sicuro i cittadini delle zone rosse.

I rischi insiti nella previsione degli eventi vulcanici, comprendono un minimo e un massimo che spaziano dal mancato allarme al falso allarme: al centro dei due estremi la previsione utile del fenomeno eruttivo. Un ulteriore matrice di rischio per quanto remota e non contemplata, è quella di una eruzione di intensità eruttiva superiore a quella adottata nei piani di emergenza. Questi ultimi infatti, sia per i Campi Flegrei che per il Vesuvio, sono stati stilati per fronteggiare al massimo un’eruzione tipo sub pliniana, non eccedente un indice di esplosività vulcanica VEI 4. L’eruzione di Pompei del 79 d.C. per capirci, ebbe un’intensità eruttiva VEI 5, cioè circa dieci volte superiore a quella di piano.

Il livello di preallarme vulcanico (arancione), potrebbe sopravvenire allo stato di attenzione su indicazione della commissione grandi rischi che verrebbe chiamata in causa dal dipartimento della protezione civile. Ovviamente il consesso di esperti vaglierebbe le congetture e i dati raccolti dall’osservatorio vesuviano, che è l’ente deputato al monitoraggio in continuo dei vulcani napoletani. Le eventuali anomalie geofisiche e geochimiche registrabili dall’osservatorio vesuviano, andrebbero girate con un certo indice di riservatezza al dipartimento della protezione civile. Quest’ultimo si avvarrebbe appunto della consulenza della commissione grandi rischi per il rischio vulcanico (CGR-RV) che, dopo aver vagliato i dati, rilascerebbe il suo parere scritto al dipartimento, circa il livello di allerta da adottare. Secondo alcuni disposti legislativi recenti, i contenuti di questi passaggi e delle riunioni, dovrebbero essere meticolosamente verbalizzati, così come i singoli pareri degli esperti.

Il dipartimento della protezione civile informerebbe tempestivamente il presidente del consiglio che, in seno al comitato operativo della protezione civile, deciderebbe, in forza dell’analisi complessiva del rischio, di diramare o meno il preallarme vulcanico. È appena il caso di ricordare che ci sono differenze tra i livelli di pericolosità e l’indice di rischio: quindi, non ci sono automatismi tra i livelli di allerta e le fasi operative, anche se viaggiano in buona parte affiancati.

Il livello di preallarme vulcanico, è forse il più difficile da adottare perché ci si muove nell’ambito del nuovo, non essendoci in archivio dati precisi di monitoraggio che riguardano prodromi pre eruttivi delle eruzioni precedenti. Negli annali si possono individuare resoconti scritti di testimonianze orali, così come nell’eruzione di Pompei del 79 d.C. Plinio il Giovane in una missiva a Tacito descrisse l’eruzione ma non i fenomeni che la precedettero. Il sisma del 62 viene spesso tirato in ballo come precursore della pliniana, ma parliamo di molti anni prima della fatidica data del 79. Questo significa che dopo l’eruzione i segnali premonitori lapalissianamente vengono tutti individuati, ma 17 anni prima dell’evento sarebbe stato molto difficile collegare l’evento sismico al Vesuvio come precursore a lungo termine. In ogni caso questa fase (preallarme) è la più problematica, anche da un punto di vista operativo, perché il piano di emergenza in una condizione dubitativa prevede di demandare direttamente ai cittadini della zona rossa la valutazione personale se abbandonare o meno il settore a rischio eruzione.

Alla diramazione del preallarme, le autorità, secondo i piani di settore interni alle istituzioni e alle amministrazioni interessate, dovrebbero procedere intanto all’evacuazione degli ospedali, dei penitenziari, degli animali da allevamento e dei beni culturali che si prestano a spostamenti. È interessante notare che esiste anche un patrimonio artistico culturale in mano ai privati, che dovrebbe avere pari garanzie a patto che il bene sia stato censito in anticipo sui tempi, cioè in regime di pace vulcanica, per consentire la pianificazione del trasporto fuori dalla fase emergenziale.

L’informazione sulle situazioni di rischio che una volta era affidata al prefetto, ora rientra nelle competenze dirette del sindaco. I Campi Flegrei sono dal 2012 in una condizione di attenzione vulcanica. Quindi, i cittadini settimanalmente sono messi al corrente dei valori di monitoraggio a cura dell’osservatorio vesuviano, con un occhio particolare ai centimetri di sollevamento, atteso che nel flegreo è in corso il fenomeno del bradisismo. Questi dati di ordine scientifico è possibile reperirli online sul sito dell’osservatorio, mentre quelli di carattere tecnico - operativo, dovranno essere diffusi dal sindaco tramite web, manifesti, totem pubblicitari, o altri canali informativi pubblici, specialmente se le notizie da diffondere riguardano le procedure evacuative e il piano di emergenza comunale. In caso di crisi vulcanica, i bollettini sui dati di monitoraggio verrebbero vagliati in anteprima dal dipartimento della protezione civile. Non dimentichiamo infatti, che la responsabilità della dichiarazione del preallarme e dell’allarme rientra nei compiti della presidenza del consiglio e non dell’organo di ricerca e vigilanza geologica dei vulcani campani (INGV), che non può fornire anticipazioni sullo stato del rischio.

Alla dichiarazione del preallarme, tutti i cittadini che ne dovessero sentire il bisogno, potrebbero allontanarsi dalla zona rossa che intanto verrebbe presidiata dalle forze dell’ordine ai cancelli stradali prestabiliti dal piano. Tra le cose che i cittadini devono vagliare, c’è appunto questo, cioè che non è possibile una volta allontanatisi, rientrare in zona rossa a piacimento, perché i transiti dalla fase di preallarme in poi verrebbero regolamentati. Il secondo elemento da tenere presente, è che si può passare dal preallarme all’allarme nel giro di ore, settimane o mesi… D’altra parte questo livello di allerta arancio, prevede che i cittadini che si allontanino possano usufruire di un contributo economico statale finalizzato all’autonoma sistemazione. Questo significa che nelle zone rosse già soggette al livello di attenzione vulcanica (giallo), i residenti devono avere ben chiara la loro situazione familiare e l’imprevedibilità dei tempi di allerta, in modo che se dovesse scattare il preallarme, i dubbi sulle cose da fare sarebbero in buona parte argomento già discusso all’interno della famiglia, in modo che ogni decisione nel merito sarebbe rapidamente assunta.

La fase di preallarme, qualora ci fossero gli estremi temporali per dichiararla, sarebbe di grandissimo aiuto operativo, perché in caso di successiva evacuazione, il numero dei cittadini e di auto da mobilitare sarebbe ridotto anche se non si sa di quanto. L’impossibilità di quantificare i numeri e i tempi in gioco, ha fatto si che nel piano di evacuazione sia stata valutata una condizione di zero allontanamenti di cittadini e veicoli durante la fase di preallarme, che potrebbe non esserci, e quindi la totalità di auto e residenti da evacuare è stata addossata numericamente interamente alla fase di allarme. Dicono che il sistema reggerebbe.

Il piano di evacuazione prevede sia per la zona rossa Vesuvio o per la zona rossa dei Campi Flegrei (molto difficile che avvenga una contemporaneità di allarme vulcanico), che nel giro di 72 ore venga effettuata la completa evacuazione dei settori a rischio. Addirittura la documentazione ufficiale regionale e dipartimentale, assegna alla procedura evacuativa solo 48 ore. Il restante margine di tempo (24 ore), servirebbe, secondo la strategia evacuativa, per prepararsi (12 ore) e per far fronte agli imprevisti (12 ore).

Possiamo definire la fase di preallarme come una condizione in cui i prodromi pre eruttivi (boati e terremoti), per intensità e durata non sono percepiti o lo sono in una misura poco allarmante per la popolazione. Con siffatta condizione ideale, sarebbe possibile procedere a un allontanamento auspicabilmente in buona parte gestibile. Se invece i prodromi pre eruttivi dovessero essere chiaramente avvertiti dalla popolazione esposta, si darebbe vita a una condizione evacuativa disordinata, caotica e scarsamente gestibile per effetto del panico, e addirittura l’evacuazione potrebbe trasformarsi in spontanea per effetto della percezione sensoriale del pericolo che innescherebbe emulazione collettiva irrefrenabile e senza regole. La massa si muoverebbe allora senza attendere disposizioni dall’autorità comunale o statale. Quindi la differenza tra un piano di evacuazione e uno di allontanamento, è data dalla percezione del pericolo.