|

| Il Vesuvio. Foto di Andrew Harris |

“Rischio Vesuvio e Campi Flegrei e

asteroidi” di MalKo

Tra

le varie disquisizioni che si leggono sul web, a proposito del rischio rappresentato

dal supervulcano dei Campi Flegrei,

ci siamo imbattuti in alcuni commenti che forzano il concetto di popolazione

indifendibile in caso di eruzione esplosiva del supervulcano flegreo. L’impotenza

difensiva, secondo il commentatore, sarebbe molto simile a quella che si presenterebbe

in caso d’impatto di un asteroide sulla superficie terrestre.

Il

commento sembra attingere all’imperiosa necessità di sfogarsi, e sostanzialmente

così potremmo riassumerlo: se si parla di piani di emergenza da mettere a punto

per difendersi dalla massima eruzione conosciuta del vulcano flegreo, allora

per la provincia di Napoli non c’è niente da fare, perché se accade un evento

pari a quello che caratterizzò 39.000 anni fa l’eruzione dell’ignimbrite campana, non c’è scampo, non

solo per i puteolani e i napoletani, ma addirittura per l’intero sud Italia che

verrebbe coperto da metrate di cenere.

E poi, visto che non ci si può difendere da un asteroide o da una super eruzione

del supervulcano flegreo, entrambi eventi più che remoti, è inutile

arrovellarsi in cerca di piani d’emergenza impossibili: meglio abbassare il

tiro sull’entità del pericolo e su quello lavorare, dice…

In

un precedente articolo già replicammo ad affermazioni simili che chiamavano in

causa i meteoriti e il piano d’emergenza Vesuvio. In effetti, le argomentazioni

sono le stesse. Giacché il nostro commentatore cita anch’esso corpi celesti, possiamo

ancora una volta rimarcare il concetto che la differenza fondamentale tra un

asteroide e un supervulcano, è che quest’ultimo è georeferenziato, cioè si

conosce esattamente la posizione geografica sul globo terrestre, mentre per un

asteroide non è dato sapere in anticipo il luogo dell’impatto sulla Terra.

Quindi, a prescindere dall’energia che potrebbe sviluppare un asteroide, che

può essere minore o di gran lunga maggiore di un’eruzione ad alta intensità, il

dato pregnante è che non c’è grande possibilità di difendersi dai massi che

piovono dal cielo. Infatti, in questo caso tutto il Pianeta rientra in zona rossa, e il rischio di vedersi

coinvolti in una vampata d’energia prodotta da un corpo celeste in caduta parabolica

non cambia con la località. Da un supervulcano invece, è possibile distanziarsi

precauzionalmente già oggi per sottrarsi agli effetti più deleteri di

un’eruzione, anche se non si può escludere poi, che in qualche parte del mondo toccherà

patire il freddo e la penombra.

Pur

tuttavia, anche per difendersi dal poco probabile asteroide, sono in corso

programmi spaziali soprattutto di mappatura dei grossi massi che orbitano tra

Marte e Giove per tenerli sotto controllo e valutarne l’eventuale deragliamento verso la Terra. Sapere con

mesi di anticipo che un corpo celeste è in rotta di collisione con il nostro

Pianeta, potrebbe dar corso a pratiche difensive di deflessione dell’oggetto in

corsa, o di frantumazione attraverso sistemi che presumibilmente esulano dalle

possibilità tecnologiche nostrane, ma che probabilmente sono risorse nelle

disponibilità delle superpotenze.

D’altra

parte se non sarà possibile schivare un masso spaziale dalle notevoli

dimensioni, un preallertamento di diversi mesi consentirebbe comunque di

evacuare, rimanendo nell’esempio iniziale, l’intera Campania o anche l'Italia

meridionale.

Entro

certi limiti quindi, a patto cioè, che il corpo celeste non sia di dimensioni

tali da vanificare qualsiasi intervento sulla traiettoria, o che in caso d’impatto

non distrugga l’intera vita sul Pianeta, c’è sempre un margine d’intervento per

tentare di salvare vite umane. E il nostro obiettivo dovrebbe essere appunto quello.

La

fuga dal pericolo è certamente un atto di disperazione. In una necessità del genere

appena prefigurata, sarebbe addirittura possibile che i barconi degli immigrati

invertano la loro rotta per dirigersi verso la Libia o la Tunisia con i nostri

connazionali a bordo… Un domani si procederà con le arche spaziali.

E

l’Europa dei popoli? In caso di evacuazione preventiva ospiterebbe 20 o 30

milioni di profughi italiani? Sarebbe particolarmente interessante saperlo…

Anzi, bisognerebbe proprio chiederlo ai nostri partner comunitari, sfruttando

qualche tavolo congressuale internazionale di protezione civile.

Ai

commenti iniziali che stiamo analizzando, c’è anche quello polemico riguardante

l’ospedale del mare. Per chi non conosce la questione, trattasi del più grande

nosocomio dell’Italia meridionale in corso di ultimazione e che, con la nuova perimetrazione

del rischio Vesuvio, si ritrova adesso in zona rossa. Da qui le critiche… Il

nostro chiosatore afferma: dove avrebbero dovuto costruirlo, se tutta la

provincia di Napoli in caso di catastrofiche eruzioni flegree o vesuviane è in

zona rossa? Forse che non dobbiamo più curarci?

In

realtà le costruzioni molto strategiche, come può essere un grande ospedale,

dovrebbero nascere lontano dalle zone a rischio. Non solo perché potrebbe

presentarsi il problema dell’evacuazione della struttura in caso di segnali pre

eruttivi, ma anche perché il presidio abbandonato non erogherebbe prestazioni

particolarmente necessarie in un momento drammatico per la popolazione.

La

contraddizione però, è racchiusa nel fatto che quell’ospedale è stato concepito

in un contesto progettuale non da eruzione massima conosciuta, ma da eruzione massima

statisticamente attesa. Con questa premessa forse non era difficilissimo

individuare un sito appena diverso dall’attuale. Riteniamo invece, che i

pianificatori del territorio probabilmente abbiano collocato l’ospedale del

mare in quella posizione su decisione politica e non su meditati aspetti

vulcanologici. Anzi, proprio la prima perimetrazione a rischio, cioè la vecchia

zona rossa comprendente i diciotto comuni vesuviani, ha offerto probabilmente

l’alibi a una siffatta sistemazione nella zona di Ponticelli che in quel

periodo corrispondeva alla zona gialla mai regolamentata.

Come

abbiamo scritto in altre parti, effettivamente pianificare l’evacuazione della

popolazione rispetto a scenari pliniani è particolarmente complicato

soprattutto se occorre partire da zero come nel nostro caso.

|

| La caldera e il parco Yellowstone |

Intanto non dobbiamo confondere le problematiche vulcaniche con gli asteroidi,

i supervulcani e i piani di emergenza: non aiutiano il discorso. Difendersi da una super eruzione significa necessariamente

prevederla un bel po’ di giorni prima, incanalando il maggior numero possibile di

persone in direzione della salvezza. Ovviamente il rischio vulcanico è

racchiuso proprio lì, negli attuali limiti della previsione che non contiene

certezze, se non il labile concetto del: si prevede di prevedere… Cosa fare

allora? La caldera dello Yellowstone intanto

è protetta da un grande parco che la circonda e la contiene completamente

nonostante la più che chilometrica estensione. All’interno della riserva non è

consentito neanche procedere con la costruzione d’impianti geotermici per non

alterare i luoghi e la circolazione delle acque sotterranee: il territorio insomma,

è off limits!

Dovremmo

procedere allo stesso modo per diradare con gli anni la morsa demografica.

Bisogna inventarsi un parco flegreo che contenga l’intera caldera, isole

comprese, per evitare lo scempio edilizio che fin qui è stato commesso

storpiando il territorio in nome di necessità e affari in una misura certamente

e non da poco colma. S’interromperebbe così quella spirale contorta fatta di

sotterfugi e grandi interessi politici ed economici con personaggi arlecchini e

camaleontici sempre infilati tra le pieghe del potere anche istituzionale come

cangurini nel marsupio.

Lo

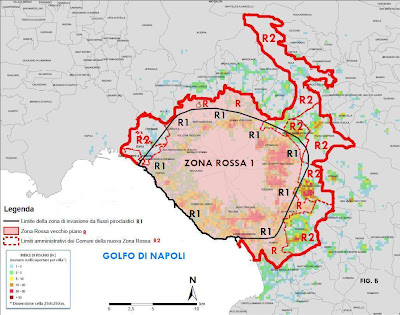

stesso dicasi del Vesuvio, attraverso l’estensione degli attuali confini del parco

che dovrebbero corrispondere almeno coi limiti di prima perimetrazione della

zona rossa: il nuovo edificato, piaccia o non piaccia, deve svilupparsi a nord

di Napoli, prendendo come faro di

riferimento il camino dell’inceneritore di Acerra.

Per

quanto riguarda i piani d’emergenza e di evacuazione da prepararsi per il

rischio asteroidi e meteoroidi, per conoscenze e capacità d’intervento attuale

sono inascrivibili. Non è così per le supereruzioni, perché i danni

irreparabili sono direttamente proporzionali alla distanza dalla sorgente

eruttiva che può essere una misura già oggi concretamente aumentabile da chi

non vuole convivere con il rischio vulcanico.

Si

garantisca allora il diritto all’informazione dichiarando in ogni conferenza o

articolo di stampa o vetrina televisiva che riguarda il Vesuvio o i Campi

Flegrei, che:<<i piani di emergenza e di evacuazione saranno tarati rispetto

all’evento massimo atteso e non all’evento massimo conosciuto, anche se quest’ultimo ha basse

probabilità d’accadimento>>.

Nel

sistema di monitoraggio vulcanico americano in seno all’USGS, vige il concetto

che la loro opera deve essere in grado di evitare che un processo naturale si trasformi in una catastrofe naturale. Gran bella frase!

1.jpg)