|

| The islands flegree |

Naples, the Vesuvius and the Phlegraean Fields

The

province of Naples is characterised by the three volcanic complexes of the

Vesuvius, the Phlegraean Fields and the island of Ischia. Despite their

closeness to each other, each of them has completely different characteristics

as well as dissimilar form and extention.

The

Vesuvius, the most famous of the three, easily recognisable by its distinctive

shape and profile, gave rise to the most famous eruption in history. In 79 AD a

plinian explosive eruption buried the

cities of Pompeii and Herculaneum thus providing us with a significant part of

the world’s archaeological heritage. This was, however, only one of many

eruptions the last of which took place in 1944.

The island of Ischia is

the upper part of a submarine volcano. About 55,000 years ago a violent

explosive eruption took place known as the green tuff stone of Epomeo; the most

important in terms of intensity and morphological transformation, its violence

created a caldera which was invaded by the sea and later filled with the

accumulation of piroclastic material that erupted from numerous eruptive vents

on the island.

Mount Epomeo is not a volcano but rather a sort

of tuff stone column pushed up by the magma beneath. At an altitude of 787

metres, it is the highest point on the island. On the eastern side of its base

are numerous eruptive centres, the

product of past effusive and explosive activity that has often taken place

after long periods of quiescence. The last eruption was that of the Arso which

took place in 1302 AD. Today, the island has important hydrothermal and

fumarolic activity which is the manifestation of an uncalmed activity beneath

the ground. A few years ago a loud rumble on the side of Forio caused alarm but

it turned out to be only a vapour jet which had been suddenly released from

beneath the hillside.

Tuff stone

is easily eroded by the elements – wind, sun and water. This explains the vast

number of boulders balanced precariously on the steep slopes of Monte Epomeo. An

earthquake could easily shake the ground and cause them to tumble down the

mountain. Amazingly enough, one of the biggest of these did fall down in the

past and was then chiselled and sculpted into a house which is now inhabited.

|

| Monte Nuovo (1538) |

|

| Cava sotterranea di tufo giallo appena scoperta in località Piscinola (NA) |

This

incredible network of water canals, cisterns and wells which reached

courtyards, and stairwells within houses needed maintenance from workers

called the ‘pozzari’. To work in such narrow spaces they

needed to be of small stature. They wore a light covering of sacking as

protection from the cold and as protection for their clothes which would

otherwise have been torn by scraping against the stone walls of the narrow

shafts. It is likely that the figure of the ‘pozzaro’ gave rise to the legend of the ‘monaciello’ the ethereal

child, generous if at times also mischievous,

so beloved by Neapolitans. The ‘monaciello’ however, is found not

only in Neapolitan folk tradition but all along the Sorrento coast where there

are also banks of tuff stone that have been perforated with shafts and wells. And so we always leave a little piece

of bread on the table after dinner for him…

The grey tuff stone of Sorrento

was produced by the fall of pyroclastic material from the Phlegraean Ignimbrite

eruption (Archiflegreo). Surface lithoid banks are visible, above all, in

cliffs overlooking the sea. Caves dug out over the centuries to extract stone

for building and used as shelters or boat yards (monazeni) can also still be

seen from the sea.

The

figure above shows the "eye of the mountain", the initial, circular

part that is dug out, widening as it descends, forming a bell shape. Stairs cut

into the stone walls are also visible with signs of soot left by oil lamps.

|

| Tratto dell'acquedotto romano sotterraneo che adduce a una cisterna in zona Chiatamone (NA) |

In 1629 Don Cesare Carmignano, assistant to the engineer Alessandro Ciminello, designed the enlargement of

the aqueduct, by now inadequate to satisfy the increasing needs of the city. He

provided it with new waters extracted from Sant'Agata dei Goti in the Benevento

area. Known as the Carmignano after its planner, it remained in use until 1885

after which it was closed up following the numerous epidemies that hit the

city.

The

tuff stone, literally showered on the city by explosive volcanic eruptions

together with lapilli and pozzolana were to be irreplaceable building materials

while the incomparably fertile soils still provide nourishment for precious

vines, fruit trees and tomatoes. Tuff stone has been transformed into tombs,

cisterns, temples, castles, cathedrals and aqueducts. It has served to build

city walls and fortifications. In the Second World War the subsoil of Naples

was used for air raid shelters which saved the lives of hundreds of people.

The

salubriousness of the Phlegraean Fields and the fertility of its soil still

make it, together with the Bay of Naples a desirable destination for a cultured

tourism that wishes to relive the splendours of Roman civilisation.

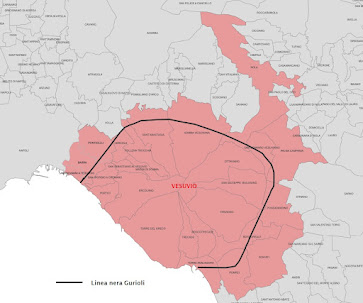

Neapolitans

live out a strange relationship with their volcanoes, debateable and illogical,

but also romantic and fatalistic. A bond that today is particularly difficult,

given the excessive increase in population that instead of proliferating far

from eruptive vents has created a demographic stranglehold around them. Like

living in front of a cannon barrel; safety will depend on the length of the

fuse and how early on we will be able to see the spark!

Translation: by Lisa Norall

Translation: by Lisa Norall