|

| Vesuvio da Torre Annunziata |

Il

Vesuvio è un famosissimo vulcano che per il passato ha dato vita a eruzioni di

diversa intensità, anche di tipo esplosivo (pliniana), come quella che nel 79

d.C. devastò e seppellì le città di Pompei, Ercolano, Stabia e Oplontis: oggi

siti archeologici d’importanza mondiale.

Quando

un vulcano come il Vesuvio produce un’eruzione esplosiva, forma una colonna

eruttiva che spara letteralmente in aria una gran quantità di prodotti

piroclastici di varie misure, misti a gas e vapori, che possono raggiungere

nelle tipologie pliniane anche i 30 Km. di altezza.

Da

questa colonna scura e minacciosa che s’innalza nel cielo accompagnata da scariche

elettriche, in genere e dopo poco, si staccano masse di prodotti che, ricadendo

lungo i fianchi del vulcano, si trasformano in colate piroclastiche: una sorta

di valanghe travolgenti, con ammassi che scorrono velocemente con temperature

oscillanti tra i 300° e i 600° Celsius.

Da

questa colonna scura e minacciosa che s’innalza nel cielo accompagnata da scariche

elettriche, in genere e dopo poco, si staccano masse di prodotti che, ricadendo

lungo i fianchi del vulcano, si trasformano in colate piroclastiche: una sorta

di valanghe travolgenti, con ammassi che scorrono velocemente con temperature

oscillanti tra i 300° e i 600° Celsius.

Alcune

simulazioni hanno consentito di stimare in meno di dieci minuti il tempo

occorrente a una colata piroclastica per raggiungere sul versante sud

occidentale del Vesuvio il mare.

Pericolosissimi

sono anche i lahar, cioè colate rapide, in questo caso di fango, che si

sviluppano quando l’acqua espulsa dall’eruzione sotto forma di vapore, condensa

e si mescola alla cenere vulcanica, scivolando impetuosamente lungo i valloni

erosivi che segnano il monte, per poi dilagare a valle con impeto, dando così

spazio agli alluvionamenti melmosi.

La

terza e non meno pericolosa manifestazione vulcanica, è quella della pioggia di

cenere e lapilli, che andrebbe a interessare soprattutto la zona posta

sottovento al vulcano, con potenze di deposito inversamente proporzionali alla

distanza dal cratere. La cenere, con la sua componente vetrosa, oltre a creare

difficoltà alla respirazione e alla circolazione dei veicoli e velivoli, riduce

anche la visibilità. Accumulandosi poi in gran quantità sui tetti non

spioventi, potrebbe determinare lo sprofondamento dei solai di copertura e a

seguire quelli di piano. Inoltre, gli accumuli di prodotti piroclastici nella

parte più alta degli edifici, potrebbero rendere i fabbricati maggiormente

vulnerabili alle oscillazioni indotte dai terremoti, a causa dell’anomalo

sovrappeso in sommità.

Le

lave si presentano raramente nelle eruzioni esplosive; in ogni caso non

rappresenterebbero un problema per l’incolumità delle persone, ma solo per le

case e altri manufatti che si trovano lungo il percorso. Tra l’altro i flussi

lavici sono praticamente incontenibili e difficilmente deviabili.

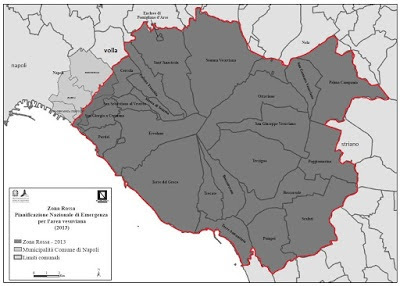

La

cartina che vi mostriamo in basso, evidenzia quelle zone vesuviane e

provinciali a differente pericolosità, a iniziare da quella più problematica in

assoluto: la zona Rossa 1 (R1). Trattasi della prima area concentrica

all’apparato vulcanico, che può essere invasa dalle colate piroclastiche, dai

surges piroclastici, dalle colate di fango, e inoltre il settore diventerebbe

bersaglio di imponenti ricadute di blocchi, bombe e lapilli.

La

zona Rossa 2 (R2) invece, è quella parte del territorio vesuviano ubicata a est

del cono vulcanico, dove, per effetto dei venti dominanti spiranti, secondo

elementi statistici, prevalentemente in quella direzione, è maggiore il rischio

di massiccia ricaduta di cenere e lapilli con tutti i problemi che ne

concernerebbero per la sicurezza, la visibilità e la mobilità dei cittadini.

La

zona gialla è quella parte piuttosto estesa del territorio esterno alla zona

rossa nel suo complessivo, dove in caso di eruzione si concretizzerebbero

problematiche da accumulo di cenere in una misura presumibilmente minore

rispetto alla zona R2. In ogni caso le conseguenze per la popolazione sarebbero

rapportate alla distanza dal centro eruttivo e dalla direzione e intensità del

vento in quel momento. Eventuali provvedimenti cautelativi, secondo le

strategie adottate dalle autorità competenti, andrebbero assunti durante

l’eruzione, dopo che si sia avuta contezza del settore territoriale

maggiormente coinvolto dalla pioggia di cenere e lapilli.

Nella

foto sottostante, il campo d’aviazione americano di Terzigno durante l’eruzione

del Vesuvio del 1944. La pioggia di piroclastiti rese impraticabile l’aeroporto

e danneggiò seriamente gli aerei che non ebbero il tempo di decollare.

|

| 1944 - Terzigno - Campo di volo americano "bombardato" dal Vesuvio |

La

zona blu comprende quei territori in zona gialla a nord del Vesuvio,

altimetricamente classificabili depressi (conca di Nola), che in seguito

all’eruzione potrebbero essere allagati e sommersi da oltre 2 metri d’acqua e

fango. Non c’è ancora una chiara strategia operativa a difesa delle popolazioni

che dimorano in zona blu, tra Acerra e Nola. L’entità del fenomeno comunque,

avrebbe uno stretto rapporto con i depositi di cenere sottili capaci di impermeabilizzare

i suoli. Anche in questo caso quindi, la direzione dei venti e l’entità della

pioggia di cenere e lapilli condizionerebbe la vulnerabilità di questo settore,

purtroppo in scarsa evidenza nei piani d’emergenza.

Un

ulteriore elemento di pericolo intrinseco alle eruzioni, è dettato dai

terremoti. Infatti, le eruzioni di solito sono precedute da sussulti sismici di

tutto rispetto, con scosse e tremori che si manifesterebbero sia nella fase

prodromica ma anche in modo piuttosto acuto durante l’eruzione.

La

previsione delle eruzioni

Occorre

subito dire che non è possibile prevedere sul lungo termine quando ci sarà

un’eruzione del Vesuvio. A detta degli esperti, auspicabilmente i segnali

geofisici e geochimici che si manifesteranno e anticiperanno l’approssimarsi

del fenomeno eruttivo, possono essere immediatamente colti, grazie a una

sorveglianza vulcanica diuturna, e potrebbero consentire di formulare, in una

chiave probabilistica che andrebbe a perfezionarsi con il passare delle ore,

una previsione corta o cortissima del fenomeno, cioè sul breve e brevissimo

tempo. Nella fattispecie del discorso, possiamo parlare di ore, giorni e forse

settimane.

Il

tempo intercorrente tra l’insorgere degli indicatori di variazione dello stato

di quiete del vulcano e la ripresa eruttiva, rimane quindi una incognita di

fondamentale importanza per la componente tecnico politica deputata alla

diramazione dell’allarme, e quindi alla salvaguardia delle popolazioni.

È

opportuno precisare che la previsione anche corta come innanzi dicevamo, avrà

sempre un taglio probabilistico e mai deterministico, perché la certezza

dell’eruzione ci sarà data solo dall’effettiva e tangibile ripresa del fenomeno

in tutta la sua virulenza energetica.

In

altre parole, il rischio del mancato allarme o del falso allarme sono fattori

che non è possibile azzerare in quello che è un ambito disciplinare scientifico

(geologia) zeppo di incognite derivanti da un ambiente senza un orizzonte di

visibilità, purtuttavia dinamico e in ogni caso inesplorabile direttamente

dall’uomo. Le perforazioni hanno raggiunto con grande difficoltà i dieci

chilometri di profondità che sono ben poca cosa rispetto a un raggio medio

terrestre di 6370 km.

Prima

di lanciare l’allarme eruzione quindi, anche alla luce della grande quantità di

persone da mobilitare, bisognerà attendere qualcosa di più concreto delle prime

avvisaglie di irrequietezza vulcanica, perché talune variazioni potrebbero

essere sintomi di ripristino degli equilibri interni dell’apparato vulcanico,

magari dettati da semplici sommovimenti o modeste intrusioni magmatiche in

profondità.

D’altra

parte le filosofie della sicurezza inducono ovviamente a ritenere maggiormente

accettabile un falso allarme, anche se il medesimo non è scevro da rischi,

perché metterebbe in moto un gran numero di cittadini, in un contesto

ambientale fatto di assetti stradali modesti e non congeniali alla

movimentazione rapida della popolazione vesuviana. Da questo punto di vista

la fascia litoranea che è anche quella ad alta densità abitativa, presenta le

maggiori criticità perché la popolazione è stretta tra mare e monte.

Va

ricordato inoltre, che la diramazione dell’allarme eruzione non è a cura

dell’autorità scientifica ma di quella politica ai massimi livelli (Presidenza

del Consiglio).

La

zona rossa sancita da un apposito decreto, è rappresentata dall’insieme delle

zone R1 e R2 (vedi immagine sottostante): trattasi dell’area di totale

evacuazione della popolazione, ma anche dei soccorritori in caso di allarme

vulcanico. La differenza sostanziale tra le due zone non sono le modalità di allontanamento preventivo, ma la disomogeneità delle attività di prevenzione delle catastrofi...

Le

strumentazioni di monitoraggio vulcanico

Le

strumentazioni ipertecnologiche e super sofisticate di monitoraggio del

Vesuvio, gestite dall’Osservatorio Vesuviano (INGV), aiutano nella decifrazione

dello stato del vulcano, ma non sono la soluzione dell’incognita previsionale.

La tecnologia da terrestre a satellitare, serve ad anticipare la cattura dei

sintomi di irrequietezza vulcanica, ma nessun strumento è in grado di dire a

che cosa porteranno quelle variazione dei parametri vulcanici così precocemente

captati dagli strumenti.

Una

strumentazione di alto o altissimo livello infatti, può solo anticipare lo

stato di attenzione vulcanica, ma non aiuta ad anticipare la valutazione sulla

dichiarazione dello stato di allarme, che sarà un’azione decisionale complessa

ma necessariamente tutta umana, presumibilmente frutto di pareri

interdisciplinari e di analisi del rischio nella sua complessità.

A

corredo del discorso, occorre segnalare pure un’ulteriore incognita di non poco

conto che ha sparigliato i teoremi della prevenzione delle catastrofi collegate

al Vesuvio. Nonostante riteniamo che sia auspicabilmente abbordabile la

previsione corta del fenomeno eruttivo, in realtà nessuno è in grado di

stabilire dai sintomi captati o anche percepiti direttamente dall’uomo, quale

sarà la taglia eruttiva (VEI) dell’eruzione che verrà! Cioè quante energie

diromperanno dal sottosuolo vesuviano... Nel caso del Vesuvio, che nella sua

storia eruttiva annovera range di manifestazioni energetiche molto diverse fra

loro (VEI3, VEI4 e VEI5), definire la portata dell’eruzione prima dell’eruzione

è puro azzardo, soprattutto se teniamo presente che la differenza tra i vari

indici di esplosività vulcanica è a progressione logaritmica.

La pianificazione d’emergenza ruota prima ancora che sull’eruzione

di riferimento sulla poco citata previsione ad excludendum dell’eruzione

massima conosciuta, che è una VEI5 (pliniana). Una teoria, quella dell’esclusione,

non supportata da premesse deterministiche ma solo probabilistiche su

un’analisi molto ridotta di dati disponibili.