|

| Campi Flegrei - Pozzuoli - Il Rione Terra |

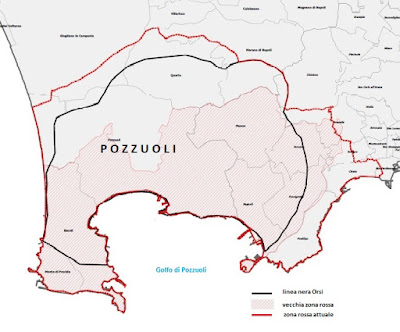

La Zona Rossa flegrea che vedete in figura, è quella da evacuare cautelativamente in caso di ripresa dell’attività eruttiva dei Campi Flegrei, così come sancito dal D.M. del Presidente del Consiglio in data 24 giugno 2016. Infatti, il rischio che tale area venga invasa dalle colate piroclastiche, il fenomeno più temibile di un’eruzione vulcanica, è molto alto. Questa classificazione di alta pericolosità vulcanica avrebbe dovuto comportare in pari data l’emanazione del decreto legge regionale di inedificabilità totale ad uso residenziale. Sostanzialmente la stessa regola utilizzata per la zona rossa Vesuvio (Rossa 1), che è vincolata per le attività cementizie ai disposti della legge regionale Campania n° 21 del 2003. Nelle zone rosse si dovranno costruire solo opere d’interesse pubblico che non comportino un aumento della popolazione residente.

La zona rossa flegrea, comprende quindi Pozzuoli, Monte di Procida, Bacoli, Quarto e alcune porzioni dei territori di Giugliano in Campania e Marano di Napoli. Ed ancora e per intero le circoscrizioni della città di Napoli quali Soccavo, Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta e parzialmente settori delle municipalità di San Ferdinando, Posillipo, Chiaia, Arenella, Vomero e Chiaiano, per un totale di 550.000 abitanti.

La storia eruttiva dei Campi Flegrei narra di tre periodi diversi dove le eruzioni si sono susseguite con una certa frequenza ma anche intervallate da lunghe quiescenze vulcaniche. Secondo alcuni ricercatori, ai fini della determinazione degli scenari eruttivi da cui bisognerà un giorno difendersi, occorre concentrare l’attenzione sulla terza fase dei Campi Flegrei, ovvero sugli ultimi 5000 anni di vita geologica.

Secondo pubblicazioni ufficiali, la secolare subsidenza che ha interessato i Campi Flegrei, ha avuto un’inversione di tendenza a partire dal 1950. Un anno che potremmo definire di svolta geologica, perché il suolo ha iniziato a sollevarsi a tratti anche velocemente, dando così corso e spazio al famoso fenomeno del bradisismo puteolano. Un fenomeno che ancora oggi procede lentamente, segnando anche brevi periodi di stasi se non di regressione, che comunque e nell’insieme presenta un perdurevole trend al rialzo. Altre fenomenologie ancora indicano chiaramente una rinnovata quanto preoccupante vivacità del sottosuolo calderico dei Campi Flegrei.

Nell’attualità si registra alla stazione del Rione Terra (Pozzuoli) e a partire dal mese di gennaio 2016, un innalzamento del suolo misurato in 7 centimetri.

Durante la crisi bradisismica dal 1982 al 1985, la massima velocità di sollevamento si ebbe nel mese di ottobre del 1983 con 14,5 cm in un mese. Quando terminò il fenomeno nel 1985, si contò un dislivello di + 1,79 m che, sommato ai rigonfiamenti ascrivibili alle crisi precedenti, segnò una deformazione totale e verticale del piano campagna valutabile in + 3,34 metri rispetto ai livellamenti del 1968.

Dal 1985 e fino al 2004 il suolo ha ripreso ad abbassarsi di quasi un metro, anche se in quest’arco di tempo bisogna registrare oscillazioni tanto positive quanto negative del bradisismo. Dal 2004 al 2005 si registrò una stasi nelle deformazioni. Già dal 2005 però, nuove energie ridiedero tono al sollevamento del terreno congiuntamente a una modifica nella quantità e qualità dei gas fumarolici soprattutto a ridosso della Solfatara.

Il bradisismo quindi, oltre ad essere un fenomeno particolare del vulcanesimo che implica strascichi strutturali nell’edificato, è senz’altro un indicatore di rischio vulcanico, perché direttamente o indirettamente implica il magma sottostante. L’attuale ascesa dei suoli dura da ben 11 anni. Anche le manifestazioni idrotermali nell’area flegrea sono abbastanza diffuse tanto in mare quanto nel settore interno ed esterno della Solfatara, in località Pisciarelli, dove alcune macroscopiche fenomenologie, come l’aumento dell’attività fumarolica e di temperatura dei fluidi, insieme a un massiccio incremento della degassazione dell’anidride carbonica dai suoli, che raggiunse (2001) un’emissione di 1500 tonnellate al giorno, hanno contribuito ad accendere l’attenzione sul rischio vulcanico ai Campi Flegrei.

Secondo gli studi e le analisi campali condotte dal Dott. Giovanni Chiodini (INGV), è stato possibile valutare che la degassazione di anidride carbonica nella zona di Pisciarelli è praticamente raddoppiata rispetto al 2001, tant’è che nel mese di gennaio 2015 si contava una dispersione di questo gas asfissiante nell’ordine delle 3000 tonnellate al giorno.

Un dato di tutto rispetto… Come di notevole valore sono i 420° C. misurati un po’ di anni fa alla base del pozzo di S. Vito (-3046 mt.): una temperatura per dare l’idea, sufficiente per cagionare la fusione dello zinco. Nella zona di Mofete, a 2700 metri di profondità, non da meno si riscontrano temperature nell’ordine dei 350° C. Probabilmente all’origine della decisione della commissione grandi rischi di segnalare alla Protezione Civile la necessità di instaurare lo stato di attenzione vulcanica ai Campi Flegrei (dicembre 2012), cioè il passaggio a un primo livello di allerta vulcanica tuttora vigente, non è da escludere che ci siano proprio le anomalie fumaroliche della zona Pisciarelli congiuntamente alla ripresa del bradisismo.

|

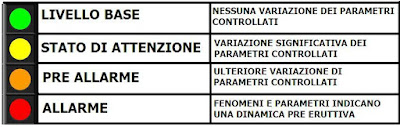

| Livelli di allerta vulcanica |

Lo Sato di attenzione vulcanica

comporta l’emissione settimanale di un bollettino vulcanologico a cura

dell’Osservatorio Vesuviano. L’informazione dovrebbe poi essere replicata e diffusa

ai cittadini attraverso i mezzi di comunicazione locali. Il comune d’altra

parte nella fase di attenzione ha il precipuo compito di rodare le attività

previste nella successiva fase di preallarme, che contempla tra l’altro l’esodo

spontaneo delle popolazioni e l’evacuazione preventiva degli ospedali.

La zona di Pisciarelli tanto per rimanere ancora nell’attualità, coincide praticamente con quella di Scarfoglio, località dove secondo un’ipotesi progettuale dovrebbe realizzarsi una centrale geotermica per la produzione di energia elettrica. L’impianto sfrutterebbe i fluidi geotermici a 180° C prelevati a circa 1000 metri di profondità per poi reiniettarli nel sottosuolo d’origine.

Il rischio connesso a un’esplosione freatica in questa zona pregna d’acqua e di calore ci sembra alto, come alta potrebbe essere la dispersione in atmosfera di indesiderate e massicce quantità di anidride carbonica, favorite dalla pratica delle trivellazioni o dall’esplosione del pozzo. Un progetto geotermico che riteniamo francamente improponibile in un contesto territoriale ribollente e classificato ufficialmente da un atto dello Stato come ad alta pericolosità vulcanica…

Ulteriori e recenti studi a cura

del Dott. D’Auria (INGV), lasciano ritenere probabile che nei suoli flegrei si

siano insinuati dal profondo della camera magmatica (8 Km), filoni di magma che

sono ascesi fino a 3 km dalla superficie per poi slargarsi brevemente,

generando quei micro sismi con qualche evento a sciami che tanto hanno allarmato

la platea scolastica qualche anno fa. Queste intrusioni potrebbero apportare calore ed essere responsabili

dell’aumento dalle fumarole dei gas di origine magmatica.

|

| Campi Flegrei: vecchia zona rossa, nuova zona rossa e linea nera Orsi. |

Secondo il ricercatore Dott. Orsi (INGV), la storia eruttiva degli ultimi 5000 anni come già accennavamo in precedenza, è quella contenente gli elementi di geo vulcanologia da cui bisogna trarre gli scenari eruttivi di riferimento per la redazione dei piani d’emergenza.

La linea nera Orsi che qui

vediamo raffigurata, indica i limiti di deposito dei flussi piroclastici

prodotti da eventi verificatesi appunto negli ultimi 5000 anni nella caldera.

Si contano in tale periodo 24 eruzioni di cui 21 a carattere esplosivo e 3 ad

andamento effusivo. L’ultima eruzione riportata negli annali storici è quella

che portò alla nascita del Monte Nuovo (Pozzuoli), che si erge per 133 metri

sul livello del mare. L’eruzione si verificò nel 1538 e fu preceduta da eventi

sismici e poco prima dell’eruzione da un sommovimento bradisismico accentuato

al punto da mettere allo scoperto il fondo del mare costellato di pesci.

Dagli studi statistici che hanno

analizzato le eruzioni in caldera negli ultimi 5000 anni di attività, è stata

elaborata una stima statistica circa la probabilità condizionata di accadimento

di quella che potrebbe essere la futura eruzione ai Campi Flegrei. La tabella

sottostante indica quindi queste percentuali:

|

| Campi Flegrei: statistica VEI |

Analizzando i risultati, è stato ritenuto probabile che una prossima eruzione ai Campi Flegrei possa presentare valori di esplosività non eccedenti una eruzione di intensità VEI 4. Sostanzialmente queste conclusioni rispecchiano quelle già elaborate per il Vesuvio dove una VEI 4 corrisponde similmente a una sub pliniana…

Ovviamente la scala energetica dell’eruzione potrebbe essere influenzata dall’ingressione delle acque che potrebbero contattare il magma. Infatti, stante le caratteristiche della caldera, non si può escludere che una eventuale eruzione possa verificarsi in mare o nelle zone lacuali o in altri settori pregni di acqua idrotermale come quelli di Agnano-Pisciarelli.

La zona dove secondo gli esperti

sussiste una maggiore possibilità di apertura di una bocca eruttiva è quella

che vedete cerchiata grossolanamente nell’immagine sottostante.

Trattasi ovviamente, precisiamo,

di una probabilità, perché le relazioni scientifiche sottolineano che qualsiasi

punto della depressione calderica potrebbe essere sede di una bocca eruttiva.

Le problematiche della previsione

del rischio vulcanico comportano elementi di incertezza oggettivi e comuni ad

altri distretti napoletani, come ad esempio sul quando avverrà un’eruzione e di

che tipo sarà quest’eruzione: domande clou che rimangono senza risposta. A

differenza degli imprevedibili terremoti, nel caso delle eruzioni la previsione

dell’evento potrebbe azzardarsi con una certa probabilità di successo alcuni

giorni se non poche ore prima dell’evento.

Con siffatti tempi a disposizione

(72 ore), evacuare un milione di persone (Vesuvio) non è facile nel giro di

qualche giorno, così come sarebbe oggetto di grosse polemiche un'evacuazione

senza che si manifestasse poi l’eruzione.

Per evitare il mancato allarme o

il falso allarme, le due condizioni estreme, è necessario attendere

ragionevolmente che i prodromi eruttivi siano colti in una misura e in un tempo

tale da non incorrere in una delle due condizioni citate in precedenza. Cogliere il momento giusto è

molto difficile, ma può aiutare molto un'efficiente organizzazione evacuativa

capace di mettere rapidamente in sicurezza i cittadini. Non c’è previsione invece,

neanche a ridosso dell’evento, per individuare la tipologia eruttiva che sarà svelata esclusivamente con eruzione in

corso.

Per la caldera flegrea,

l’ulteriore elemento d’incertezza è dato dall’incognita circa il punto dove

avverrà l’eruzione, che anche in questo caso potrebbe essere individuato solo

poche ore prima dell’evento. A queste non marginali incertezze, bisogna aggiungere

pure la considerazione che non si può escludere che si possano attivare

contemporaneamente più bocche eruttive…

La popolazione flegrea oggi è

forse quella più in evidenza a proposito del rischio vulcanico, perché questo

sottosuolo ardente è teatro di una

serie di processi geochimici e geofisici che lasciano ritenere fortemente

probabile l'innesco di interazioni da parte di intrusioni magmatiche. Un

situazione però, che, nonostante le evidenti anomalie, potrebbe mantenere

queste soglie di incertezza con alti e bassi per secoli, o, viceversa, gli

eventi potrebbero evolversi in un pericoloso crescendo nel giro di poco

tempo...

Il passaggio allo stato di

attenzione vulcanica non è un mero processo burocratico, ma rende necessario

stabilire anche politicamente delle assolute priorità in ordine alla

organizzazione di protezione civile che bisognerà assegnare all’area flegrea.

Nel merito si rende quindi improcrastinabile

varare il vincolo vulcanico alla cementificazione di tipo residenziale nella

zona rossa flegrea, perché le esigenze della protezione civile e le incertezze

legate a un pericolo di cui non è garantita un’utile prevedibilità, non tollerano

oltre un aumento del valore esposto (abitanti).

Bisognerebbe poi stabilire quali

elementi strutturali e infrastrutturali e viari bisogna progettare e realizzare

per favorire le politiche della sicurezza areale oramai racchiusa nell’evacuazione

preventiva.

La grande spianata di Bagnoli,

terra di dissidi e interessi politici, dovrebbe essere bonificata e dovrebbe continuare

ad offrire alla cittadinanza il concetto di spiaggia, di mare e soprattutto di spazio,

magari secondo alcune e necessarie priorità infrastrutturale e strutturali che troverebbero

una marcata utilità nel campo della protezione civile e non solo flegrea. Un

argomento che tratteremo prossimamente...

Rimane poi il grande problema dei

piani di evacuazione ancora da completare e che devono ultimarsi tenendo conto

dell’attualità e non della progettualità futura di grandi opere e arterie

stradali da venire… Un vademecum illustrativo sancirà l'effettiva ultimazione

della pianificazione d'emergenza, e dovrà essere distribuito casa per casa

garantendo ai cittadini e prima ancora delle applicazioni operative sui

smartphone, l'imprescindibile diritto all'informazione che è il primo tassello

della prevenzione..

E ancora bisognerebbe discutere

della zona gialla con le maestranze di Palazzo San Giacomo, perché allo stato

dell’arte questa zona comprende sostanzialmente tutto il centro storico di

Napoli. A parità di quantità di materiale piroclastico di ricaduta, la

vulnerabilità di questo settore storico cittadino, è almeno doppia rispetto

alla zona gialla del Vesuvio.

|

| Campi Flegrei: zona rossa e gialla |

Occorrerebbe pure definire al

meglio la vulnerabilità delle coste esposte al rischio maremoto, atteso che

metà della caldera flegrea è sott’acqua e come abbiamo detto in precedenza,

un’eruzione è possibile in uno o più punti dell’intera depressione calderica…

Diciamo che c’è molto da fare… La

morale conclusiva è che la previsione dell'evento vulcanico non è ancora una

realtà contenente quelle certezze di cui abbiamo bisogno per vivere in

sicurezza. Bisognerebbe quindi privilegiare la strada maestra della prevenzione

che però difetta di seguaci, perché è un percorso multidisciplinare difficile,

comprendente tecnica e scienza e politica e soprattutto è una disciplina un po’

invisa perché richiede tante rinunce… La misura della prevalenza dell’interesse

pubblico, la darà la progettualità da realizzarsi sulla colmata di Bagnoli.